「爸爸從不知道自己是我漫畫的主角」,現年48歲的Alice既是照顧者,亦是一名業餘漫畫家,由她創作的《老豆日常》吸引了不少讀者追看——一幅幅四格漫畫,記錄着她與父親的日常點滴,亦道出她作為照顧者的心聲。對她而言,漫畫創作是抒發情緒的方式,也意外搭建了一個讓照顧者互相交流的平台。在7月的尾聲,Alice送別了患有認知障礙的九旬父親。這一次,她沒有畫慣常的四格漫畫,而是只畫了一格:「自由了!」頭戴標誌性帽子的父親,面帶輕鬆笑容,邁步走向天邊,瀟灑地揮手告別。配文是樂團五月天《轉眼》的歌詞,作為對父親的最後告別。

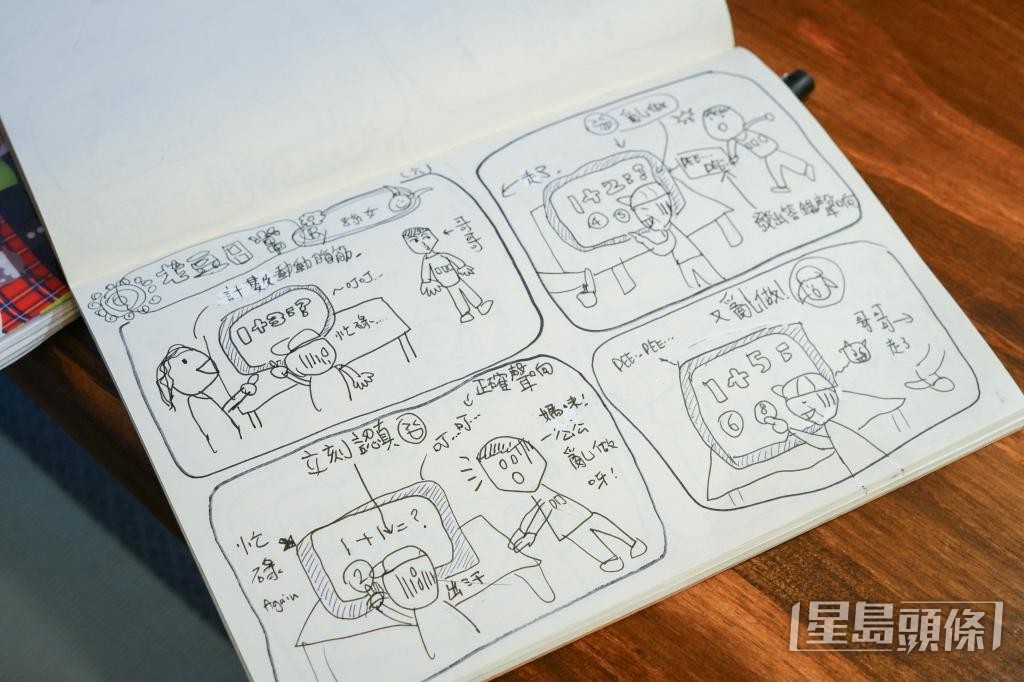

《老豆日常》以輕鬆幽默的口吻描繪照顧日常。畫面中,爸爸戴着帽子,悠閒地坐在桌前,渾然不知背後有一道直直的目光鎖定了他。女兒Alice正摸着下巴,嚴肅地思考世紀難題——「爸爸的尿片換了嗎?」下一秒,Alice鼓起勇氣,捂住口鼻,「冒死」嗅了一下爸爸的尿片,旁邊的骷顱頭亦顯示了這場嗅覺冒險的殺傷力。為了徹底解決這個困擾,Alice想到好主意:在爸爸的尿片上寫下日期!從此不用再以身犯險,直接看日期就一目了然。父女間「愛恨交織」的博弈,在《老豆日常》裏時常上演。

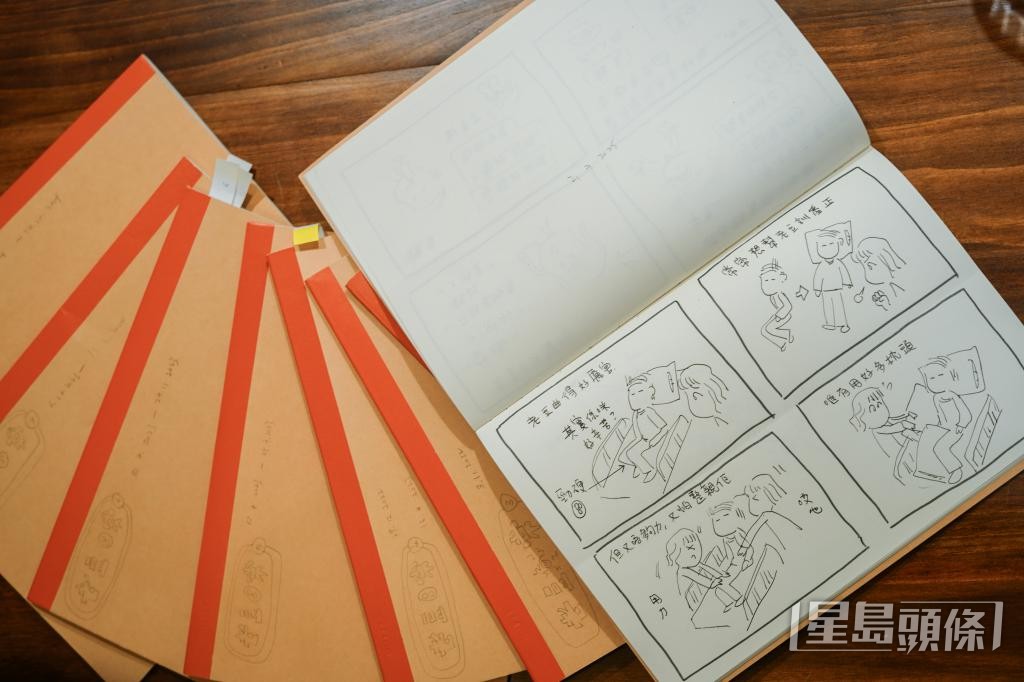

「我本身就是個樂觀的人,以前也經常看漫畫,覺得很多情節都很好笑」,Alice說。也許是性格使然,她總能把照顧過程中的無奈轉化為趣味。截至目前,該系列漫畫已經來到第10冊。

把孫仔矯齒牙托誤當假牙

漫畫的靈感主要來自她與父親的生活點滴,除了父親這個主角,其他家人有時也會「客串」。例如有一次,兒子說找不到矯齒牙托,Alice立刻化身「偵探」認真尋找線索。正當他們翻遍家中每個角落時,她突然靈光一閃,「會不會是爸爸拿走了?」不出所料,大哥後來從父親外套的口袋裏找到了牙托,原來父親誤當成自己的假牙帶走了。這些好笑又帶點無奈的日常片段,都成為她漫畫中生動的題材。

Alice自小熱愛畫畫,新冠疫情期間工作減少,她萌生創作《老豆日常》的念頭,並將漫畫上載到慈善機構「大銀」的照顧者資訊交流平台,意外吸引了不少同路人成為讀者。她說,讀者的支持不僅給了她創作的動力,也讓她逐漸意識到,許多照顧者與她有相同經歷。

她表示,大多讀者與她素昧平生,卻很熱心,得知其父親近半年頻繁進出醫院時,會主動私訊她,提供可以申請的服務資訊或給予安慰。留言區更成了一個互助社群,讀者們彼此交流服務的資訊和實用技巧,包括如何預約復康巴士及申請社區照顧券等,她說,「因為是真實用家,完全知道漏洞在哪裏,怎樣可以快點搞定。」

社工與同路人成為忠實讀者

就連社工也成了她的忠實讀者,偶爾碰面時,Alice還沒開口,對方就已經知悉其父親的近況,亦有不認識的社工主動聯繫她,提供服務資訊。Alice鼓勵其他照顧者勇敢分享自己的故事,「會有很多人支持你,你會發現自己不是孤單一人。」

雖然《老豆日常》的內容輕鬆有趣,但Alice坦言照顧父親的日子並非總是如此。回想過去,父女之間的角色在歲月中悄然對調。在Alice的另一則漫畫中,年輕的父親抱着襁褓中的她,看她喝奶喝到一半就呼呼大睡,不禁滿頭黑線。畫面一轉,輪到年老的父親在椅子上打瞌睡,她捧着飯碗,無奈至極。

「小時候是爸爸管我,現在長大了,變成我管爸爸。」Alice說,父親年輕時要開舖做生意,忙得沒時間管她。如今,輪到她管着父親做訓練、吃飯等,也因為照顧父親,她漸漸多講潮州話,「有時想,可不可以跟他講潮州話?可能他會聽進去。」

她形容,照顧長者有時就像照顧小孩,與你爭辯時要學會轉移視線。漫畫也記錄了一場「鬥智」:爸爸曾疑惑地找襪子,Alice如實解釋襪子被弄濕了,沒想到爸爸突然激動否認,還堅稱自己有穿襪子。在僵持之下,Alice靈機一動,說襪子拿去洗了,爸爸才「收貨」。

兄妹走位照顧互扶持

5、6年前起,Alice和外傭早上在家中照顧父親,晚上則送父親到已退休的大哥家中,由大哥承擔洗澡、處理大小便等體力活,二哥因兼職工作較彈性,主要負責帶父親覆診。

她感歎,一人照顧會吃不消,尤其是近半年開始,父親出現排便問題,需要頻繁清理;離世前一個月,更因吞嚥困難經常「落錯格」,導致反覆發燒。幸好一家人之間的溝通與支援從未間斷,每當有人臨時有事,另一個就會立即補位。

今年2月,父親入住護養院。Alice回憶,那時父親已難以進食及說話,「眼睛都睜不開,知道他狀況越來越差,但沒想過這麼快。」父親最終於上月離世,享年94歲。處理後事時,哥哥們體貼她情緒沉重,主動接手安排,毋須她操心。

問到未來,她說會考慮繼續創作,記錄父親離世後的一連串安排,例如火化、骨灰安置等,「其實一個人離世,你有很多事情要做的。」對於不少讀者鼓勵她出書,Alice坦言曾考慮出電子書,惟不熟悉操作流程。除了記錄自身經歷,她也會閱讀有關照顧技巧的書籍。她說,這或許會成為日後漫畫的新方向,希望繼續為讀者提供實用資訊。

倡建資訊平台 讓照顧者互相分享經驗

在香港,照顧長者不僅是體力與精神的雙重挑戰,更是一場資訊戰。照顧者Alice指出,現行的支援資訊零散,申請手續繁瑣,時常需要花費大量時間處理。

她舉例指,為九旬父親申請復康巴士,需提交醫生簽署的傷殘證明,「老老實實,90幾歲都要有傷殘證明,要不要這麼麻煩?」她續指,日間中心的開放時間,難以配合全職工作的照顧者,而護理級的暫託服務數量亦不足。

她建議社會能加強宣傳和教育,例如開辦類似育嬰班的照顧者課程或講座,內容涵蓋衣食住行及長者常見狀況,讓照顧者提早掌握相關知識,「早些知道如何找支援,會好很多。」她分享,父親出現吞嚥困難時,她從護養院學會用針筒餵食。

申請服務手續繁瑣

此外,她提倡建立更多資訊平台,讓照顧者互相分享經驗與資源。她說,曾在網上分享使用追蹤器等科技,協助尋找長者的位置,獲得不少迴響,「有時我講出來,其他人才知道有這些東西。」

她亦強調,照顧者要學會緩解精神壓力,有時候走出家門、享受下午茶等,反而能紓緩部分壓力。她提醒,照顧者應預早為家中的長者申請院舍,為未來的不確定性作好準備,「多一個選擇,你怎麼知道10年後自己是否還能照顧家人?」

記者:潘明卉