失業率升到3.7%,建造業工人失業率升到7.2%。情況引起廣泛關注。香港建造商會與建造業總工會均指出,失業率高企的主因是私人市場工程量大幅萎縮,導致勞工市場「僧多粥少」。工會則指輸入外勞政策減低本地工人的就業流動,促請政府精準輸入外勞;雙方均認為,加強工人技能培訓、實現「一專多能」是應對行業結構性轉型的關鍵。

私人工程萎縮致失業率攀升

建造商會會長廖聖鵬今早(4日)在電台節目表示,建造業失業率較高與私人工程減少,加上使用高科技及施工方法改變,減少就業機會,受影響主要是年紀較大工人及低技術工種,預計失業率在短時間難有大改變。除非政府賣地或私人市場有大幅改善,否則都會維持現時水平。

科技與施工法改變 致低技術工人受衝擊

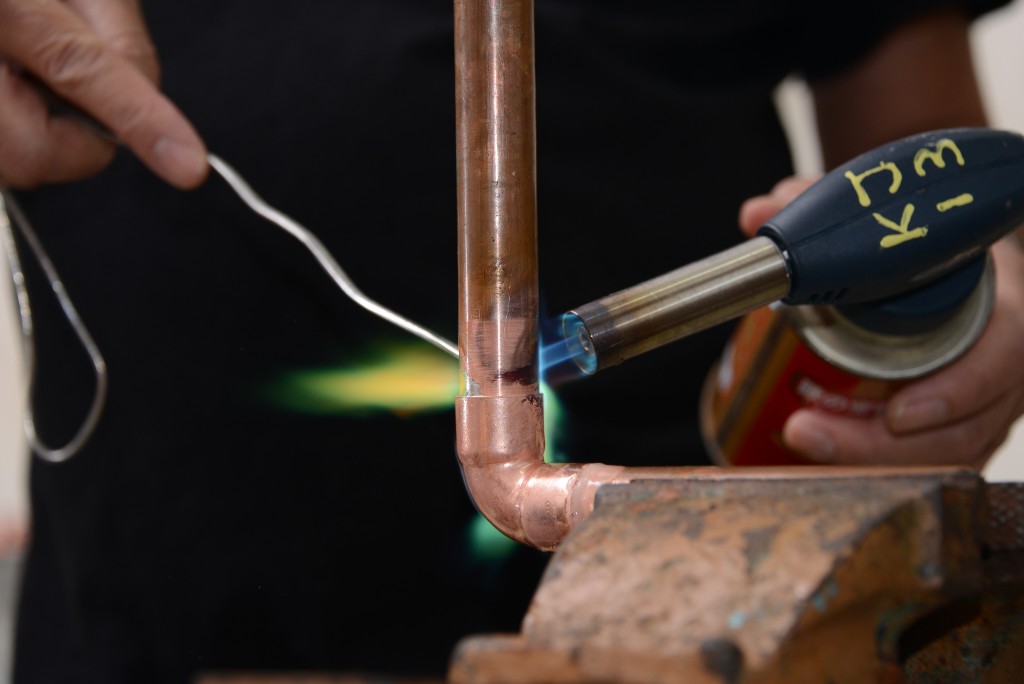

廖聖鵬指建造業較活躍工人有20萬,註冊工人中有20萬稱為熟練工人,約一半為普通工人,缺乏「專才」資格。他強調輸入的外勞是熟練工人,對失業率加劇「直接影響不大」。他指建造業部分工種,如燒焊等仍然欠缺工人,而近年MIC將大量結構工序轉移至內地廠房預製,導致本地釘板、紥鐵等工人的需求減少;同時,卻增加了對安裝、吊運及機械操作等新技能人才的需求。

輸入外勞佔比低 有助工程推進

對於輸入外勞而導致本地工人開工不足,他指現時輸入外勞僅佔本地工人3%,數目偏低,而發展局亦有把關;而適度輸入外勞有助工程順利推展,避免因個別工種短缺而拖慢整體進度,長遠要培訓工人做到「一專多能」,多學習一兩種技能,以助轉型。

開工量懸崖式下跌 2026年情況更嚴峻

香港建造業總工會理事長周思傑形容7.2%的失業率「非常嚴重」,實際工程開工量懸崖式下跌,並指出今年第一季的新開工程量與去年同期相比大減八成,舊工程陸續完工,新工程卻未能接上,2026年預計會非常嚴峻。他透露,工會的失業登記在短時間內已接獲超過700名工友求助。周思傑指前期工種的失業率較高,亦包括一些非技術勞工、低技術工種,或年紀較大的工友。即使有工作亦不多,許多工友每月僅能開工約16日,遠低於正常水平,情況令人憂慮。

外勞政策窒礙本地工人流動

周思傑亦同意工人失業或開工不足與私人工程量下跌有關,但強調「輸入外勞對工友流動有影響」。本地工人過往可以流動至政府工程,但現時政府工程多使用外勞,令本地工人的流動性大減,直接加劇了失業問題。他又指政府工程多為修橋補路,較多使用機械;工程量有增多但幫補不了私人市場的流失。他促請政府使用最新數據,精準輸入外勞。但依他所見,現時大部份工種都不需要輸入外勞。他又指,施工技術的科技發展是潮流,難以阻止,工人應增值自己,政府亦應投入更多資源去培訓工人。