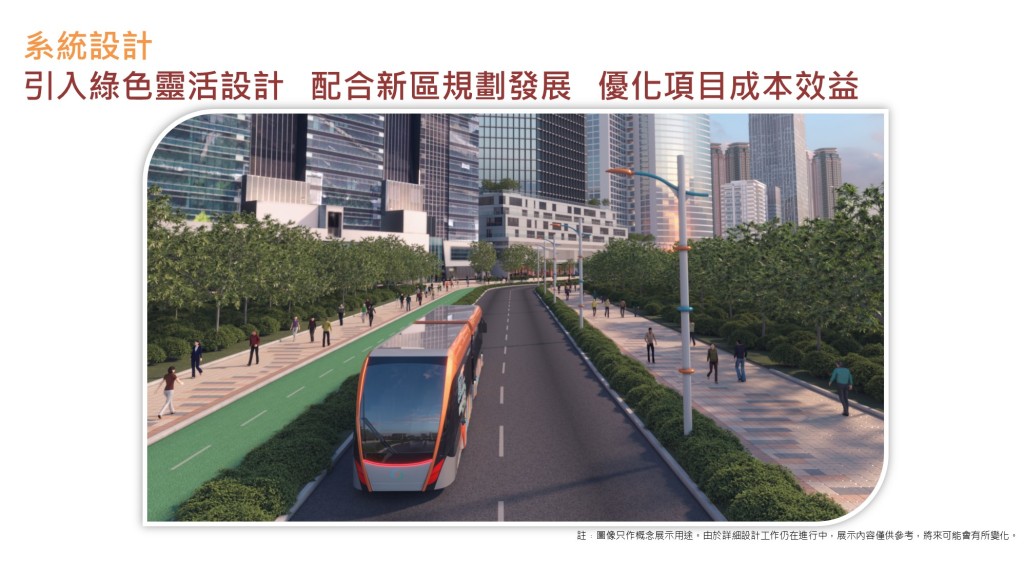

為配合洪水橋/厦村和元朗南新發展區不同階段發展的交通及運輸需求,政府會分階段推展智慧綠色集體運輸系統,貫通兩個新發展區,並連接屯馬線和輕鐵網絡,以及公共運輸交匯處,整個系統全長約16公里,設有3條路線。土木工程拓展署西拓展處處長陳家豪表示,系統已考量其他交通流量作出設計,不用擔心專用道路會令路面變窄等問題,亦會引入人工智能系統,避免出現多車爭路。

會引入創新科技及低地台設計

陳家豪今早(19日)在電台節目表示,3條路線包括:1號線往來泥圍和天水圍頌富、2條路線來往流浮山和屯馬線天水圍站,及3號線來往元朗南新發展區和屯馬線天水圍站。1號線第一階段全長4.5公里,會設有7個車站更接近社區,車站之間距離預計約600米,由泥圍開始途經未來屯馬線洪水橋站,新發展區市中心住宅區、企業和科技區,以配合洪水橋新發展區第二期的發展。至於1號餘下部分、2及3號線正規劃洪水橋厦村第三期發展及流浮山的發展土地用途。同一時間亦正規劃元朗南第三期發展土地用途,會同步檢視該處的土地發展以作出走線及站點配合,現正積極優化系統規劃設計,以配合社區需要。

他又指,同時會引入創新科技,例如車輛便用低地台設計,方便乘客上落,車站亦會有蓋。

地面有專用道路採分層分隔安排

陳家豪指,洪水橋/厦村新發展區的走線,主要是地面的專用道路,主要及繁忙路段的交界處的路段則會採用分層分隔安排,例如改為高架段,以令系統與其他路面交通分隔,達致整體交通暢順。小部分的路口採用共用路口,會引入先進人工智能實時交通燈調節系統,按實際車流動態分配綠燈時間。系統將採用環保路面模式,無需實體軌道和架空電纜,可靈活調整路線和班次,亦可減低對附近環境的影響,以及節省建造時間和成本。初步預計專屬道路內已預留彈性,讓不同無軌的自動路線系統使用,例如快速公交俗稱BRT或智軌ART使用。

陳家豪指,運力方面,BRT快速公交系统通常設有兩節車廂,可容乘客大約130人,智軌ART有時會有三節容量大約是180人;透過不同發車安排,初步預計這個系統大約每小時最高載客流量達到8000至10000人。

陳家豪又強調,專用道路已考慮了當區的交通流量而設計路面闊度,不用擔心專用道路會令路面變窄,加上人工智能按實時交通情況調節共用路口交通燈,相信不會出現多車爭路的問題。

張欣宇關注成本效益問題

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇在同一節目上表示,土木工程拓展署在社交網平台公布的走線較籠統,譬如「1、2及3號線具體走線,其實連一張圖都睇唔到」,他已約見當局希望作詳細討論。

相關新聞:洪水橋/厦村和元朗南新發展區推智慧綠色集體運輸系統 首階段爭取明年招標

他認為,除了看走線外,關鍵是要看系統的整個成本效益,在經濟投入後可以解決到多少交通問題。在集體運輸來說,最重要是運力,影響運力的關鍵在於是否有專用路權。現時所見1號線有好幾個共用路口,較擔心是運力未能做到集體運輸的效果。他以當年屯門元朗及天水圍設計為例,道路使用以輕鐵優先,但其後隨著社區人流車流增加,有聲音認為部分路口是否不應以輕鐵優先。他關注在新推展的智慧綠色集體運輸系統,雖然大部分路段為地面專用道路,但當中涉及多個不是專用路權的路口,會否因而影響到整體運力。

劉國勳認為應延伸連接至新發展區東西面

新界北立法會議員劉國勳亦表示,關注第2及3線的走線,認為走線有值得延線的空間,除着重南北連線外,未來整個洪水橋新發展區東、西面都會有住宅,系統走線應該有所連接,認為在新發展區內有空間可以做到「環線設計」。