據星島環球網報道,一家靠掃地機器人起家的小家電企業,突然宣稱要造對標布加迪的超級豪車、做能與華為小米「三分天下」的高端手機,追覓科技近期拋出的跨界計劃,在科技圈掀起廣泛關注。

「PPT造車」「用概念炒估值」的質疑聲如潮水般湧來,而追覓創始人俞浩卻在社交平台堅定表態,「無畏不一定來自無知,我們做過資金測算,有壓力但可以承受。」

9月23日追覓也在接受《星島》記者采訪時表示,追覓汽車定位立足全球的新能源超豪華汽車品牌,希望從高端市場切入,抓住智能化升級之下的超豪華汽車空白市場。一邊是公司不足百億元的年營收體量,一邊是千億級投入的硬核賽道,追覓的跨界底色究竟如何?這場看似「天方夜譚」的豪賭,背後藏著怎樣的邏輯與風險?

從掃地機器人到「宇宙夢想」

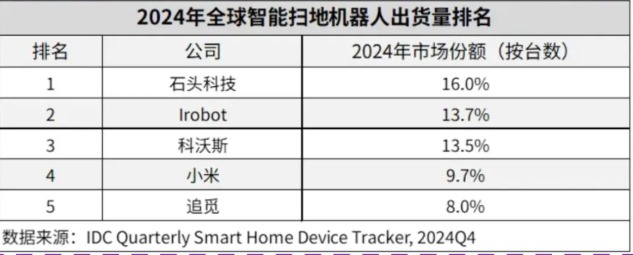

追覓是一家成立於2017年的智能硬件品牌,總部位於蘇州,其創始人俞浩畢業於清華大學航空航天專業,是清華大學科技平台,「天空工場」的創始人。目前,追覓主營掃地機器人、洗地機、吸塵器、吹風機、除蟎儀、空氣凈化器等產品,據市場機構IDC數據,在掃地機器人賽道,追覓2024年以8%的市場份額位列全球第五。

經過多年發展,掃地機器人賽道市場已趨於飽和,頭部廠家之間進入白熱化競爭階段。行業「内捲」背景下,頭部廠家紛紛探索拓展業務面進行轉型。但追覓大概是這批掃地機器人品牌里最高調、步子邁得最大的一家。追覓在對外宣傳中刻畫出了其野心圖景:打造「人—車—家—宇宙」生態,比雷軍+馬斯克合起來的願景還要大。

汽車業務方面,追覓直接錨定超級豪車領域。追覓創始人兼CEO俞浩設想:汽車業務劃分為追覓汽車和星空汽車兩大品牌,前者主做對標布加迪的車型,有電動和增程式版本;後者投資孵化子公司,對標庫里南、賓利的車型,「可以完全PK理想汽車」。追覓也向《星島》表示,公司目前已組建了近千人的造車團隊,核心在國內,海外團隊也在同步搭建中。

9月17日,追覓汽車官方微博還對外發布了汽車的設計外觀圖,形似布加迪的車身與無B柱和後視鏡的設計有一股濃濃的AI繪圖味。這些都顯示著,追覓對於造車一事還只停留在很前期的概念設計層面。追覓也對《星島》記者表示,追覓汽車首款超豪華純電產品計劃於年底美國CES展首發,2027年上市推出。

而在競爭格局已經幾乎「鎖死」的手機領域,俞浩更是敢想,「走五千元以上高端路線,與華為、小米三分天下」。公司宣布首款追覓手機搭載天文級攝像頭,已經在海外獲億元訂單。和汽車業務一樣,追覓手機依舊只有圖文宣傳物料,並沒有實體機或者實驗室產品對外展出。

汽車和手機都是技術集大成之領域,資金投入量大且不說,供應鏈條長且覆雜,市場競爭更是激烈無比。兩個市場目前發展已非常成熟,幾乎只能容下技術和資金密集型的大型企業「廝殺」的空間,追覓憑何入局挑戰?

2024年10月,追覓創始人兼CEO俞浩在個人微博中稱,「在人工智能的時代,一台掃地機與一台汽車的共通之處,比外表看起來要多得多。」掃地機器人與汽車,這在汽車行業人士看來相差甚遠,所謂的「技術覆用」更像是一種「幻覺」。

追覓:目標是要造世界上速度最快的車

據《星島》了解,追覓的技術沈澱主要在以高速數字馬達技術為核心的掃地機器人、吹風機等家電產品上,並在這些產品上衍生積累了AI算法、運動控制等技術。追覓對《星島》記者稱,在超級馬達加持下,將帶來極致的動力體驗,追覓的目標是要造世界上速度最快的車。

國科新能創投創始合夥人方建華對《星島》指出,追覓積累的技術與汽車所需技術不在一個量級和層級上。任何產品從消費級到工業級再到車規級,每一級之間都存在很大區別,而作為消費級產品的掃地機器人技術,無法照搬移植到汽車上。

方建華表示:「從南邊50多度高溫到北邊零下40度低溫,從平地到顛簸路段,從低速到高速行駛,車規級產品和技術使用場景與環境相對穩定的室內完全不同。車的防塵、防水、防黴、設計壽命、安全等技術要求也在更高的維度上。」

事實上,2017年老牌家電企業戴森就曾宣布投資20億英鎊研發電動車,試圖將家電領域的馬達、電池技術移植到汽車上,但最終因「無法實現商業可行性」在2019年放棄。國內掃地機器人行業龍頭石頭科技也將業務伸向新能源領域,在2024年推出「極石汽車」,但上市至今累積交付也才一萬余台。

專家指追覓面臨技術與生態雙重困境

追覓面臨著同樣的困境:即便能造出「轉得快」的電機,但整車集成、底盤調校、智能駕駛等核心技術仍是空白。「追覓對車的理解還遠遠不夠。」方建華直指要害:電動車是電機直驅,想跑快很容易,難的是在該停時能停、該轉彎時能轉彎,安全、穩定、智能才是核心。

從供應鏈和銷售體系看,追覓現有的網絡也不足以支撐汽車產品。方建華指出,追覓出身於制造業,在控制供應鏈和生產成本方面有一定的管理經驗和優勢,但家電和汽車產業鏈的工況完全不同,供應鏈還要再打造一套體系,需要下很多功夫。同理,盡管追覓有6000多個網點的銷售網絡,但由於產品差異太大,銷售網絡也難以實現共通互用。

而在手機領域,追覓對《星島》稱,追覓過去在AI算法等方面所積累的技術和研發經驗和供應鏈資源都可以有效覆用,天文業務所積累的數據將有效支撐手機產品的獨特功能。

第一手機界研究院院長孫燕飈對《星島》直言,追覓此前積累的攝像AI算法主要用於「路徑規劃」,而手機AI影像側重光影、色彩、多攝協同等技術,「跑的完全不是一個軌道」,手機影像賽道老品牌們早已「卷」到極致,背後都是數年的技術積累與億元級投入,追覓想靠「天文級攝像系統」突圍難度極大。

孫燕飈表示,「手機產業早已結束增量戰鬥,行業格局非常穩定,中國只剩大玩家在爭奪存量市場,海外高端市場近年來也只有谷歌依靠強大生態和資金能力實現突圍。在沒有很亮眼的產品創新之下,手機市場早已經沒有新品牌的存活空間了。」

資金與市場:雙重錯位下的抉擇

在技術之外,追覓想要造車還面臨著巨量資金問題,而且汽車產業的「燒錢」程度可能遠超追覓預期。

蔚來創始人李斌早年曾直言,「沒有400億元別想造車」,而後來實際發展中,蔚來投入了上千億資金還未取得盈利。實力強大如小米集團,也是花了300億才撐起了汽車業務。追覓目前還只是一家年營收在百億元上下的企業。據媒體報道,2023年該公司營收約為80億元,2024年約為150億元。

更嚴峻的是,追覓自身的資金狀況並不樂觀。5月以來,就有市場傳言稱追覓對賭失敗、資金斷裂、將要破產等。而在此之前,一批早期投資人陸續退出了追覓。最近兩年,俞浩與公司共計拿出約50億元回購老股,其持股比例從45%提升至70%。

據《星島》記者查詢國家企業信用信息公示系統,近期,俞浩全資持股公司向銀行質押了追覓股份。這也側面印證了其資金壓力。

對此,追覓創始人兼CEO俞浩屢次回應質疑,稱「追覓現金流充足,經營狀況良好」「造車不是營銷、是真做」「資金可以承受」。追覓還表示,追覓汽車已實現首輪融資,但未對外透露融資額和投資人。

按照追覓規劃,其新工廠面積預計是特斯拉柏林工廠的1.2倍,而特斯拉柏林工廠的前期投資超過50億美元。這意味著,追覓至少要儲備3~4年的營收才足以啟動一個海外工廠。

方建華指出,中國新能源汽車之所以能在全球汽車產業中沖出重圍,正是因為形成了成熟的供應鏈優勢。選在歐洲建廠,一方面增加了追覓的生產成本和管理半徑,另一方面也極容易遇到政策和地域的不適。

不过追觅看起来似乎信心十足。追觅对《星岛》记者表示:现在是入局汽车的关键时间点,行业存在「苹果机会」,高端、超高端豪华市场相对空缺;追觅希望利用中国汽车产业培育出来的能力,新入局的企业可以快速进行品牌高端化和全球的布局。

事實上,隨著華為和小米等大型高科技企業入局,全球新能源汽車競爭格局已初步形成,國內市場甚至進入了淘汰期,資本對整車企業投資的興趣度已大幅下降。而在市場定位方面,方建華認為,新品牌如果要實現異軍突起,一定會出現在細分市場上,但他並不看好追覓的高端跑車路線。一方面是因為豪車市場需求小、規模效應低,另一方面豪車消費者極為注重技術與品牌積累,毫無根基的新品牌極難成功。

跨界夢需直面現實速度

創新需要理想,但理想必須紮根現實。從賈躍亭的「法拉第未來」到許家印的「恒大汽車」,從錘子手機的「情懷創業」到柔宇科技的「折疊屏夢」,中國科技行業從不缺偉大理想。追覓突破「舒適區」的勇氣值得我們尊重,但跨界創新不是「拍腦袋決策」,更不是「PPT畫餅」,需要敬畏行業規律、夯實技術根基、把控資金風險。一個頗具黑色幽默的事實是,中國新能源汽車技術的發展速度,甚至快於追覓「寫PPT」的速度。

當追覓仍將目光瞄準布加迪時,9月20日,比亞迪仰望U9X在德國ATP測試場以496.22km/h的成績,取得了全球超跑極速第一的成績,將一眾布加迪們遠遠地甩在了身後。追覓的跨界夢,究竟是「破局之舉」還是「畫餅充饑」,時間終將給出答案。

《星島》見習記者 屈慧 深圳報道