文:曾維燊

圖:AI生成

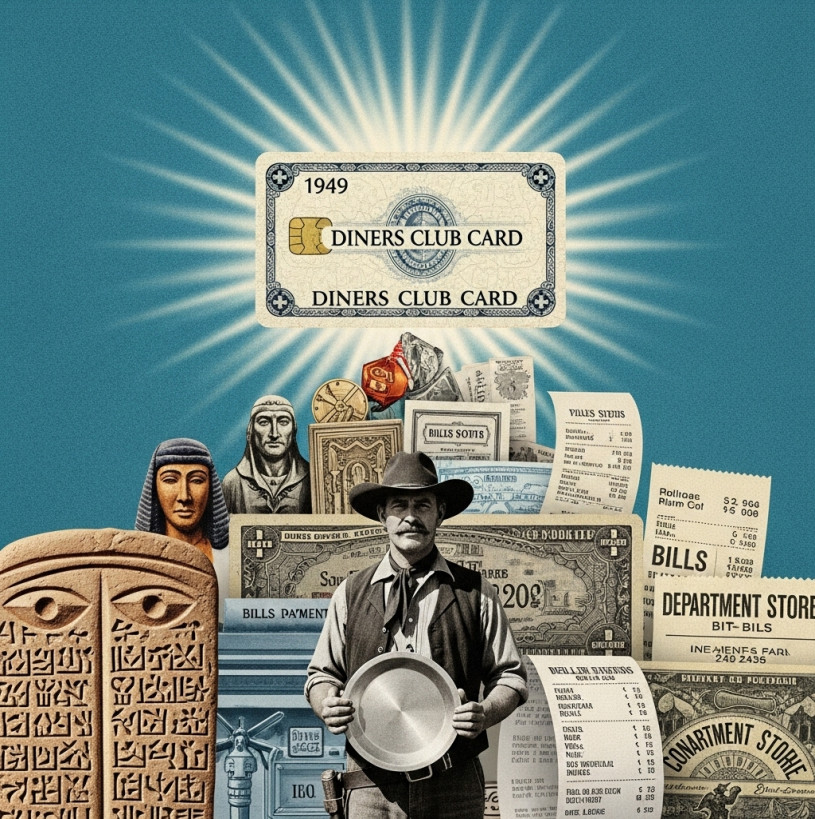

1949年,商人Frank McNamara在紐約用餐時才發現忘帶錢包。這一小插曲促使他發明了Diners Club Card——一張能在多家餐廳使用,並於每月結算的信用卡。

雖然延遲付款制度早在古代美索不達米亞已有記錄,美國西部農牧民也曾用金屬板作為信用象徵,但McNamara的創新在於,一張卡就能對多家非關聯商戶提供信用,開創了分散式信用體系。卡片推出一年內便吸引一萬名用戶,並迅速促使銀行及商戶推出自家信用方案,銀行從交易費用和利息中獲利,而消費者則享有靈活支付的便利。

1950年代,銀行發現信用卡能進一步創收。他們允許持卡人分期還款,對未還款部分收取利息。即使在信用卡剛起步的階段,也出現不少問題。1958年,美國銀行向加州Fresno居民寄送六萬張未經請求的信用卡,引發大量盜卡與拖欠。同時,信用卡交易手續繁瑣,需要壓印卡片資訊於碳紙,再人工處理交易單據。隨著使用量激增,銀行面臨大量未處理文件,利息收取延遲,運作效率低下。

即便如此,銀行仍看好信用卡發展。當時銀行不得跨州設立分行,因此郵寄信用卡成為吸引外州客戶的主要方式。吸引新客戶後,銀行可銷售高額貸款,如房貸與車貸,進一步增加收益。為提升處理效率,銀行投資早期電腦系統,加快交易單據處理速度,並透過廣告宣揚「財務自由」,改變美國人對信用的態度。信用卡從曾經被視為羞恥與財務依賴的象徵,轉變為消費者享有的自由工具。

然而,信用卡體系同時帶來社會問題。1956至1967年間,美國消費者債務增長133%,引發反信用運動,但1968年最高法院取消州利率上限,1970年代利率大幅上升,消費者負擔加重。1980年代信用分數出現後,又加劇種族、性別及階層對信用申請的偏見,使部分群體更難獲得信用。

如今,信用卡已成為5000億元規模產業,銀行在審核貸款時將其作為重要指標,鼓勵客戶持有多張信用卡。大多數用戶無法每月全額還款,累積龐大債務與利息。2023年底,美國信用卡債務超過1萬億元。回顧歷史,最初的Diners Club Card雖功能有限,卻可能是對消費者財務最為友善的信用工具。