文:記者王蔚

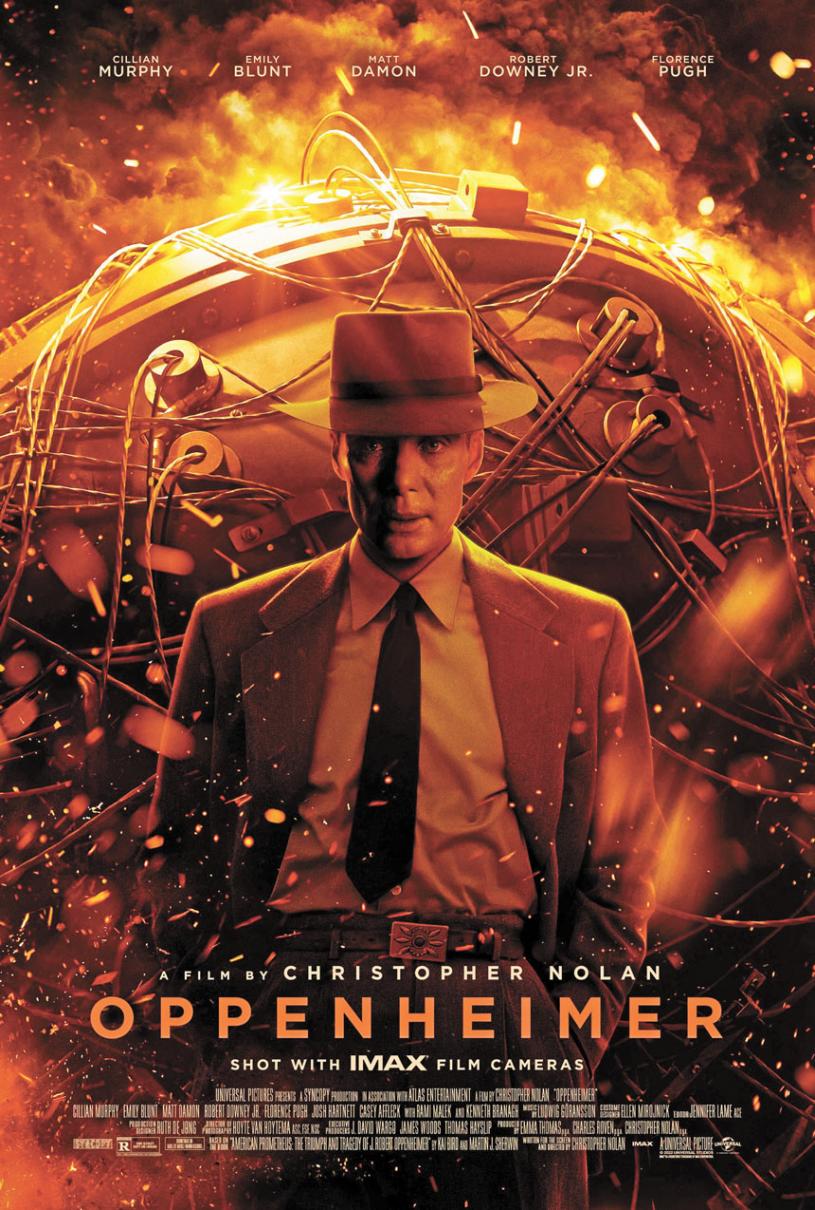

2023暑期上映的《奧本海默》(Oppenheimer)成為今年最賣座的電影之一,也創下史上二戰題材最高票房的紀錄。它講述了原子彈之父奧本海默傳奇的人生,濃墨重彩展現了他領導研發第一批原子彈的過程。

電影中在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)國家實驗基地第一次原子爆炸的逼真場景,讓觀眾深感震撼,激發人們去探尋上世紀40年代美國研發原子彈的「曼哈頓計劃」的歷史真相。

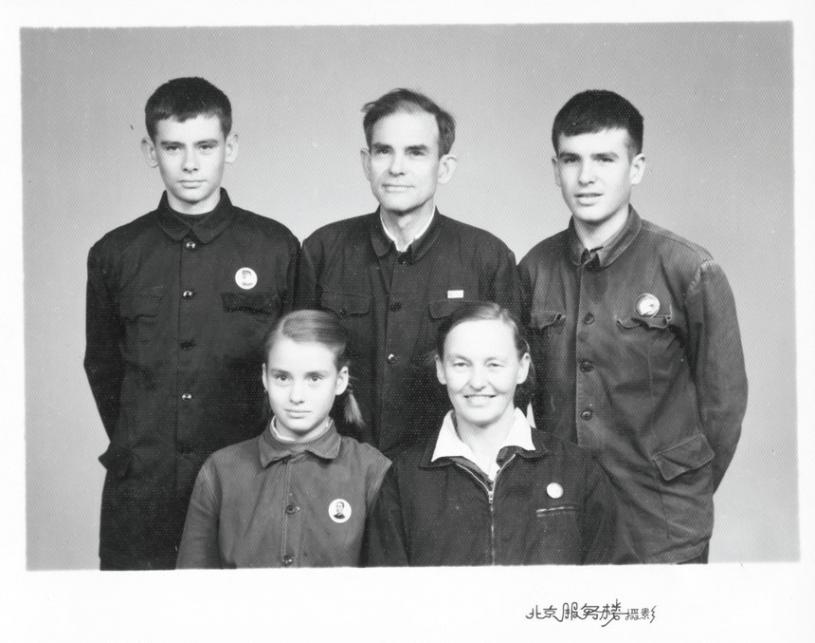

在參與曼哈頓計劃的一千多名科學家和科學工作者中,女性只佔鳳毛麟角,其中一位是20歲出頭被徵召前往洛斯阿拉莫斯基地(代號「三一」(Trinity)的女研究生,後來與中國結下不解之緣的寒春(Joan Hinton)。記者採訪了寒春的長子陽和平(Fred Engst)和次子陽建平(Bill Engst),聽他們講述了寒春見證的曼哈頓計劃的史料,以及《奧本海默》未披露的真實故事。陽和平現為中國對外經貿大學經濟學副教授,陽建平現居新澤西州,是一名微波通訊專業專家。

親歷第一次核爆實驗

寒春1921年10月20日出生在芝加哥,父親是律師,母親創辦一所進步派學校,以開放自由的教育理念,培養了寒春獨立、倔強的個性。寒春滑雪技巧高超,獲選入1940年冬奧會美國國家滑雪隊,可惜該屆冬奧會因第二次世界大戰爆發而停辦。寒春1942年畢業於佛蒙特州的本寧頓學院(Bennington College)物理系,1944年在威斯康辛大學物理學研究生院攻讀時,收到了曼哈頓計劃徵召通知。

陽建平憶述,寒春曾說那段時間經常發現有些科學家和同學神秘消失了,當接到前往洛斯阿拉莫斯實驗基地通知時,非常興奮,當時核物理研究是尖端前沿科技,深受相關科學專業的研究者青睞。她啟程前去學校圖書館借書查閱有關洛斯阿拉莫斯氣候和地理情況的書籍,赫然發現書上一長排借閱者的名字正是那些失蹤的人,她恍然大悟他們都是曼哈頓計劃的先行者。

《奧本海默》電影中有一位科學工作者不慎打破一個容器被放射線擊中,陽建平說,在真實歷史中是寒春開車將受傷的這位同事送醫搶救,但是由於受輻射太深一個月後終告不治,這是第一位在曼哈頓計劃中因故殉職的科學人員。

陽建平還說,母親與奧本海默的秘密情婦交好,1944年至45年間,寒春的媽媽和哥哥、姐姐去基地看望時,寒春就帶他們住進了奧本海默的別墅。

對於第一次原子爆炸,陽和平、陽建平憶述母親的親歷過程和震撼感受。在試爆的那一天,只有資深的科學家才能在導控室直接參與,寒春和她的年輕同事們感到忿忿不平,「辛苦工作了兩年,怎麼能不見證成果呢。」於是騎著摩托車半夜出發,繞過軍方的警戒,於凌晨3時到達一個便於觀察的小山坡上埋伏下來,距離試爆中心大約有25英里。等到大約清晨5時,原子爆發生了。

寒春回憶,「忽然,我們沐浴在四面八方的光中,彷彿置身於光的海洋的底部;光線退回到炸彈裡,好像炸彈把它吸了起來。然後它變成紫色和藍色,並且不斷上升,升高至陽光照射的位置,清除了自然的雲層。我們看到一朵雲,底部是暗紅色的,頂部是白天的光線。然後,突然的巨響傳到了我們耳中,聲音非常尖銳,隆隆作響,山脈都隨之轟鳴。我們突然開始大聲說話,感覺自己接觸了全世界。」

寒春聽到周圍有更多人的說話聲,才知道原來有很多人都是悄悄出來目擊歷史。

試爆三周後,美國向日本廣島和長崎投放原子彈,摧毀城市,殺死大量無辜的平民,使寒春和大多數基地的科學家感到震驚和憤怒。陽和平、陽建平聽母親說過,當初政府告訴曼哈頓計劃的科學家們所研製的原子彈只是用於威懾德國和日本,不會真正使用。殘酷的現實令科學家們感到受騙了,參與研製了這麼一個「怪物」卻無法控制,紛紛呼籲將原子彈掌握在科學家、人民手裡而不是交給軍方,將原子能用於民生而不是製造殺人武器,還去華盛頓遊說議員將核武控制權從軍方手中收回。

第一次原子彈爆炸令周邊地上的沙子都發生了玻璃化的改變。寒春和同伴們收集了大量玻璃化的沙子,裝在塑料模子中,給各個城市的政府寄去這些樣品,警示他們是否想把自己的城市也變成這個結果。

寒春曾稱讚奧本海默在曼哈頓計劃中的領導力,但對他未能努力推動將原子彈控制權從軍方手裡收回表示不滿。

與楊振寧成為同事

在基地,寒春擔任物理學家費米(Enrico Fermi)的助手。任教芝加哥大學的費米在1938年獲得了諾貝爾物理學獎,他在曼哈頓計劃期間領導製造出世界首個核反應器(芝加哥1號堆),也是原子彈的設計師和建造者之一。

陽和平說,在科學家團隊裡,年輕的寒春被稱為「娃娃科學家」,是個資歷淺的年輕學生,費米交給她一個測量射線程度的任務,寒春覺著這個工作太簡單,沒認真對待,結果費米發現報表不太對,開會時就風趣地說這是「寒春效果」。這使寒春意識到科學工作不分大小都不能掉以輕心。

費米平易近人的性格和謙遜的風範更是讓寒春敬佩。有一天費米對寒春說,「我們一起寫篇文章,我說你寫。」寒春按費米口述寫成文章後,費米把寒春列為第一作者,自己是第二作者。陽和平說,這篇文章後來應該是封存在洛斯阿拉莫斯基地,因為內容涉及核實驗的機密。

1946年初,寒春離開基地想繼續讀書,費米對她說,「來我芝加哥大學的研究室吧。」寒春興高采烈地加入了費米的核物理研究團隊,跟後來奪得諾貝爾物理學獎的楊振寧和李政道共事。

陽建平說,楊振寧、李政道專長是純理論,「我媽媽說楊振寧非常能幹,擅長理論,但實踐動手能力較差,而我媽媽主要是搞實驗物理的。一天我媽媽在做加速器實驗,手放在電壓板上,把電子和粒子加速至很高的速度進行碰撞,產生新的物質。這時楊振寧進來了,要做實驗,沒留意我媽媽,就把電打開了,4000伏的電一下子把媽媽的手從板上打到牆上,從此我媽媽手上留下一個傷疤。我媽媽在北京舉行80歲壽宴時,楊振寧也參加了,我當時在場。我媽媽對他說,這個疤是你給我留下的,楊振寧笑著說記不住了。」

寒春曾告訴兒子們,當年印象深刻的是費米的辦公室沒有任何書,因為費米研究物理學某些領域最領先、最前沿的課題,還沒有相關的書籍問世。

放棄獎學金及學業去中國

在芝加哥大學的第二年,一件事讓寒春決定放棄學業。有一天寒春跟一個自稱是共產黨的同學聊天,隨後有人警告她怎麼能跟那個同學交流,寒春驚訝地問:「言論自由,難道只能跟與自己觀點一樣的人交流?」那人說:「你不知道你的獎學金來自海軍嗎?你怎麼能跟共產黨人說話。」陽和平說,獎學金來自軍方的這個真相讓母親大吃一驚,也是致命的打擊,「她原以為已經與製造殺人武器的軍方脫鉤了,但現實是就像孫悟空逃不出如來佛的掌心。跟搞理論物理的楊振寧、李政道不一樣,我媽搞的實驗物理會直接被應用到武器上。她意識到不能再自欺欺人地繼續學業了。」

寒春在1978年接受《華盛頓郵報》採訪時曾說,「我要麼出賣我的靈魂,要麼就退出。」

寒春的戀人陽早(Erwin Engst)早於1946年去了中國。陽早在康奈爾大學上學時與寒春的哥哥韓丁(William Hinton)是同室好友,那時韓丁受斯諾《西行漫記》的影響,多次前往中國考察,傾向於共產主義。陽早受韓丁的影響,賣掉在紐約的農場,拿出一部分用作旅費前往中國。

陽早給寒春的信中說,中國發生的事會改變人類,鼓勵她去中國。

陽建平說,「母親的性格開朗、直爽、率真,年輕時像假小子,到晚年還保有童心。她天性非常善良,完全不能接受殘酷戰爭、暴力殺人。所以當時中國對她有一個很大的吸引力,那就是去搞社會主義、共產主義解放全人類。」

在陽早、韓丁等人的鼓勵下,寒春1948年3月到了中國,先是為孫中山的夫人宋慶齡工作,1949年與陽早在延安結婚。從此他們紮根中國一輩子,陽早從事乳牛養殖工作,寒春專注於農業機械設計製造,他們對中國的畜牧業和農業機械化的發展做出很大貢獻,得到中國政府的高度評價以及社會的稱讚和敬佩,是最早一批獲得中國永久定居資格的外國人。1979年10月起他們任中國農業機械部顧問。

陽平、建平回憶,七、八十年代父母每次來美國,父親的任務就是買種牛精,回中國改良牛種;母親則是到處跑美國的農場,把聯合收割機和牛奶冷凍機的圖樣畫下來,帶回北京實驗室,參考設計,製造出自己的機器。

70年代中國計劃建世界上最大的加速器,時任國家主席華國鋒請寒春出山。寒春說「中國不需要加速器,唯一需要加速的是中國農業的現代化。」她婉言謝絕了華國鋒的邀請。

訪問日本原子彈受害者

日本有個作家寫了一本有關曼哈頓計劃和原子彈投放日本的歷史小說,當他得知小說中有個人物的原型就是住在中國的寒春時,2008年他邀請寒春訪問日本。在多位友人的幫助下,當年8月份建平陪同86歲的母親到日本參觀原子彈爆炸地,參加原子彈投放日8月6日和9日在廣島、長崎的紀念活動。日本多家報社、電視台紛紛採訪寒春。

有個記者以為寒春是去日本道歉的,見寒春沒有表示,就問「你為什麼不向我們道歉?」寒春回答:「我有什麼要道歉的,扔原子彈不是我做的。我們研究者沒有同意他們扔原子彈。」

寒春還向大家展示了她一直保留著的、當年從洛斯阿拉莫斯原子彈試爆現場收集的玻璃化沙子樣品,還和被原子彈炸傷、被輻射傷害的幸存者會面。

建平回憶,在爆炸遺址紀念地,母親感觸很深,她說「原子彈造成的後果多麼殘酷,絕對不能搞核武器,絕對不能用於戰爭。」建平感到母親流露出了自責神情,是身為科學家為參與製造了這樣一個傷害人類的怪物而內疚。

日本之行後不到兩年,寒春過世。和平、建平說,母親20歲時事業始於原子彈研製,在人生的終點去日本的原子彈爆炸地考察,印證了自己終生反核武是正確的選擇,「她的人生因此畫了一個圓。」