過去十年間,美國近14萬家農場永久關閉了大門。平均每天有38名農場主在貸款、低價和擴張壓力下簽下土地轉讓協議。與此同時,倖存農場的平均面積從418英畝擴大到463英畝,農田加速向少數人手中集中。這一幕不僅在美國上演,其他一些國家和地區都有類似情況,小規模的農業從業者面臨轉型的生死時刻。現代農業體系正以效率之名,將全世界個體農民推至懸崖邊緣。

美國農業部的普查揭示了一個殘酷現實,作為一個世界農業大國,全美目前僅存不到190萬家農場,過去五年間減少7%。其中小麥農場的消亡最為觸目驚心,較二十年前減少40%以上。堪薩斯州的農場主們通過繼承、購買和租賃,將土地擴張至3萬英畝,年收益可達千萬美元,而普通小農場年利潤僅2.5萬美元。這種差距已形成「吞並式發展」的惡性循環——年收入超百萬美元的農場佔據全美農業總產值三分之二,而中等規模農場持續萎縮。

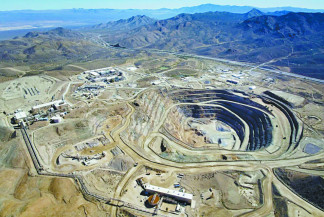

資本與政策合力加速了這一進程。美國農業貿易赤字預計2025年達335億美元,迫使農場主追求規模效益。在高科技的加持下,智能農業以9.8%的年增長率奔向2025年220億美元市場,可小農卻被排除在技術紅利之外。搭載GPS的自動導向設備、可變速率技術大幅降低了大農場成本,但高昂的前期投入使全美僅27%農場用得起精准農業技術。更殘酷的是,一台替代百人的采棉機,直接斬斷了農民依靠僱傭勞動力堅持的那條最後生路。

技術崇拜還掩蓋了生態代價。英國農學家雷班克斯在《英倫牧歌》中痛陳,集約化生產剷除了半數樹籬,將多彩坡地變成「綠色荒漠」,伴隨而來的是鳥類消失與土壤退化。經濟學家為每英畝小麥利潤升至185美元歡呼時,選擇性遺忘了生態系統的崩潰成本。農場消失不僅是經濟現象,更是文化斷裂。雷班克斯描繪的傳統農業圖景中,蜿蜒的河流、石砌界牆、老式農舍共同構成了「孩童健康成長的樂土」。而今,這一切被「摧枯拉朽的革新」抹平。現代農業的標準化生產,瓦解了家庭耕作所滋養的民風民俗和鄉村景觀。

崩潰的不僅僅是農場,還有它們所支撐的整個生態系統:餐館、拍賣場、學校、獸醫和飼料店都受到了衝擊。經濟破壞向外輻射,每一家關門歇業的商家,都是農場消失後產生的漣漪。在現代食品體系中,小型農場往往被視為低效、低效且經濟上無關緊要。但數據卻揭示了不同的故事。全球範圍內,面積不足2公頃的農場僅使用了約24%的農業用地,卻生產了全球約30%至34%的糧食。

更深遠的影響在於食物系統的異化。超市貨架上堆滿統一規格的農產品,消費者再也難以理解「本地番茄」與「工業番茄」的差異。美國消費者為H-2A臨時工每小時19.58美元的最低工資買單,卻不知這些果蔬產自被資本割裂的「農業飛地」。

萬頃麥田\xf9堙A聯合收割機轟鳴著現代農業的效率神話。田埂盡頭,最後一位守望者正收起祖傳的鋤頭——他身後消失的不僅是14萬個農場,更是人與土地最本真的契約。每一畝消失的土地,都是人類對抗單一化的最後防線。重建農業生態多樣性,不是懷舊,而是必需。