十月金秋,中國各大景點人潮湧動,但消費數據卻揭示了一個截然不同的故事。旅遊市場看似熱鬧非凡,人均消費卻呈現降級趨勢,呈現出明顯的「量增價減」趨勢。

消費降級是宏觀經濟環境的投射,在整體通縮的大環境下,消費者的支付意願和能力不可避免地受到影響。居民收入預期不穩定也促使消費者更加謹慎。麥肯錫的調研發現,年收入在10萬到30萬之間的中產階層更傾向於小幅提高消費或保持保守的消費態度。

消費行為本身也在發生深刻變化。調研數據顯示,Z世代(1995-2009年出生)在探索世界時更加熱情,願意為體驗付費。接近80%的Z世代受訪者表示,他們希望將旅行視為剛需。

然而他們的收入較低,職業仍處於上升期,雖然願意為旅遊掏錢,但資金有限。與老一輩遊客不同,年輕人的旅行方式正發生著根本性變化,他們傾向於尋找新奇的體驗或與過去不同的旅行方式。同時,社交媒體在年輕遊客的旅遊決策中變得越來越重要。

調查顯示,年輕人的出行靈感,主要來源於信任的親朋好友和社交媒體上的展示。他(她)們更關注故事和分享,而非單純的目的地,情感共鳴對出行決策至關重要。

在旅遊市場消費降級的背景下,開拓國際遊客成為中國旅遊業的關鍵突破口。政府已經意識到這一點,並逐步推出了一系列措施吸引國際遊客。自2023年12月1日起,馬來西亞持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天,可免簽入境。這一政策不僅適用於馬來西亞,還包括法國、德國、意大利等12個國家,為中國開拓國際旅遊市場提供了政策支持。

從全球旅遊市場格局看,新興市場正在崛起,成為新的客源市場。增長最快的不再是傳統的歐美等成熟市場,而是東歐、印度、東南亞等新興地區。以印度為例,預計到2040年,印度的出境遊客人數將達到9000萬人次。雖然相比中國的1.6億人次仍有差距,但在全球排名中已較為前列。這表明中國旅遊業有機會吸引更多來自新興市場的遊客。

旅遊業要實現真正升級,必須從數量擴張轉向質量提升。關鍵在於增加旅遊體驗的感知價值,讓消費者覺得物有所值。馬來西亞的成功經驗值得借鑒,該國通過文化多樣性、相對較低的成本和多語言的便利性努力脫穎而出。另外,還需要加強對新興市場客源的研究和開拓。研究表明,整個亞太地區的遊客體量與歐洲相近,預計到2030年,亞太地區的遊客數量將接近美國的水平。

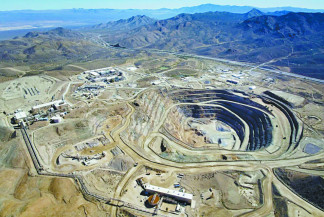

中國有太多不一樣的景色值得世界客人體驗——從雪域高原到江南水鄉,從大漠孤煙到濱海風光,這片廣袤土地上的美景,正吸引全球遊客前來探尋。只是要實現這一目標,還需一場更大範圍的自我革新。