穿過籃球場旁的鐵絲網小洞,映入眼簾的是荒廢多年的打鼓嶺坪洋公立學校,也正是非牟利組織「香村」創辦人史嘉茵(阿史)與村校的緣份起點。這次相遇,讓她展開往後10多年的旅程——從在村校舉辦藝術節、四處走訪收集校歌、策劃各式文化活動,到今年出版個人著作,她始終穿梭於香港村落,以音樂串連土地與人。談起這段經歷,阿史說:「是每一個遇到的人給了我力量、故事和信任,讓我敢去嘗試那些看似天真、甚至傻氣的想法。」香村即將踏入10周年,她期望未來能讓更多人踏進村落,親身感受村校與村落的故事,了解香港的變遷。

說起阿史,許多人首先會想到她與「村校校歌」的緊密連結。但起初的她,其實對村校一無所知。阿史回憶,那時剛畢業的她與一群朋友,只想找一個負擔得起的工作室,隨着他們發現城市裏到處都有等待「強拍」的工廈、閒置的校舍,一個念頭逐漸萌芽──或許,藝術可以讓這些被遺忘的空間重新呼吸。於是,他們成立「空城計劃」,試圖「打開」被閒置的空間,讓藝術創作者能短暫棲身。

唱響「稻麥飄香」震撼難忘懷

後來,「新界東北發展計劃」讓她意外踏上坪輋的土地。透過朋友牽線,她和團隊帶着熱血與想像,第一次踏進這片陌生的鄉郊,並在村民財哥的帶領下,來到已荒廢的坪洋公立學校。「那是我人生第一次聽到『村校』這個詞」,阿史笑說。當她穿過雜草,看見寬闊的足球場時,心裏已作出要在這裏舉辦第一屆「空城藝術節」的決定,讓藝術家與村民以村校為主題展開創作。

然而準備過程遠比想像艱難,她坦言,「我們8個都是從城市走進來的年輕人,其實甚麼都不懂。」真正讓藝術節成真的,是不遺餘力幫忙除草、接水電、搬流動廁所的村民。

藝術節開幕當天,數十位年齡橫跨20至70歲的舊生,再次齊聚禮堂,唱響校歌第一句「雲山蒼蒼,碧樹茫茫,田疇樹綠,稻麥飄香」時,那份震撼至今仍讓她難以忘懷,「那時候我就開始覺得,村校校歌有值得發掘的地方。」

那是她第一次明白,村校校歌不止是一段旋律,亦能讓不同年代的村民重新站在同一個地方,喚醒共同回憶。

2016年,第二屆藝術節舉行,她更進一步嘗試把村民的故事變成音樂,與20位音樂人和村民合作,出版大碟《香村》。村民第一次成為創作者,有人填詞、有人參與作曲,「我發現他們不止是能幹,還很有創意。只要給他們平台,他們也可以成為藝術家。」

同年,她成立了音樂組織「香村」,開始系統性搜集香港村校校歌。10年間,她走訪梅窩、古洞、蒲台島等地,記錄了30間村校的校歌。

今年,阿史的處女作《村聲迴響:聆聽香港村校記憶》正式出版。她形容,出書令她與多年不見的村民重聚。喝茶聊天之間,雙方再度重溫往事,「還是覺得很有趣,他們那時的生活,或者他們對於村校的情感、對校歌的記憶,很多都是真實的生活經驗,對我來說那個震撼還是很新鮮。」

被指「消費」村民曾自我懷疑

她說,每當經歷挫折時,村民的故事會給她很多力量,「他們的生活很艱苦,早上要幫媽媽耕田,又要餵雞養豬。他們說上學是最開心的時刻,因為終於不用做家務。學校是他們一個平台,讓他們認識彼此,減少村裏的紛爭。」

不過,她亦坦言曾面對質疑,指她在「消費」村民故事,令她一度陷入自我懷疑。直到一次在谷埔錄校歌時,一位舊生向她表達感謝,「她說:『知道學校殺校幾十年,已經很破落,但因為錄校歌給了我理由回來,見到一些50年沒有見過的同學』。」這番話,讓阿史重新振作,「不需要刻意去想為甚麼要做,只要看到舊生們開心,又能錄到校歌,記錄某一段歷史,這就足夠了。」

推動鄉郊保育10多年,阿史說從最初舉辦藝術節時的「摸着石頭過河」,到今天政府與民間都有更多資源投入鄉郊保育,樂見本地對鄉郊的關注度有所提升,尤其是對鄉村生態、活化與文化研究等。

然而,村校仍然是小眾中的小眾。她說,村校的可貴之處在於其濃縮的歷史價值,「可能從村校的校名,到為甚麼村校會從興旺走向沒落,其實可以看見整個城鄉的變遷、當年新界的原居民怎麼離散。」

她記得第一次聽到「稻麥飄香」時,完全不理解。後來村民解釋,坪洋村曾有大片稻田,每到收成時節,一陣風吹過,空氣中帶着穀物的香氣。這些看似細小的細節,卻是香港歷史的一部分。

阿史強調,村校仍充滿生命力,未來希望透過不同人的故事與回憶,令這個議題繼續引起迴響,並發展新的創作。

跳島遊領新一代尋找節慶意義

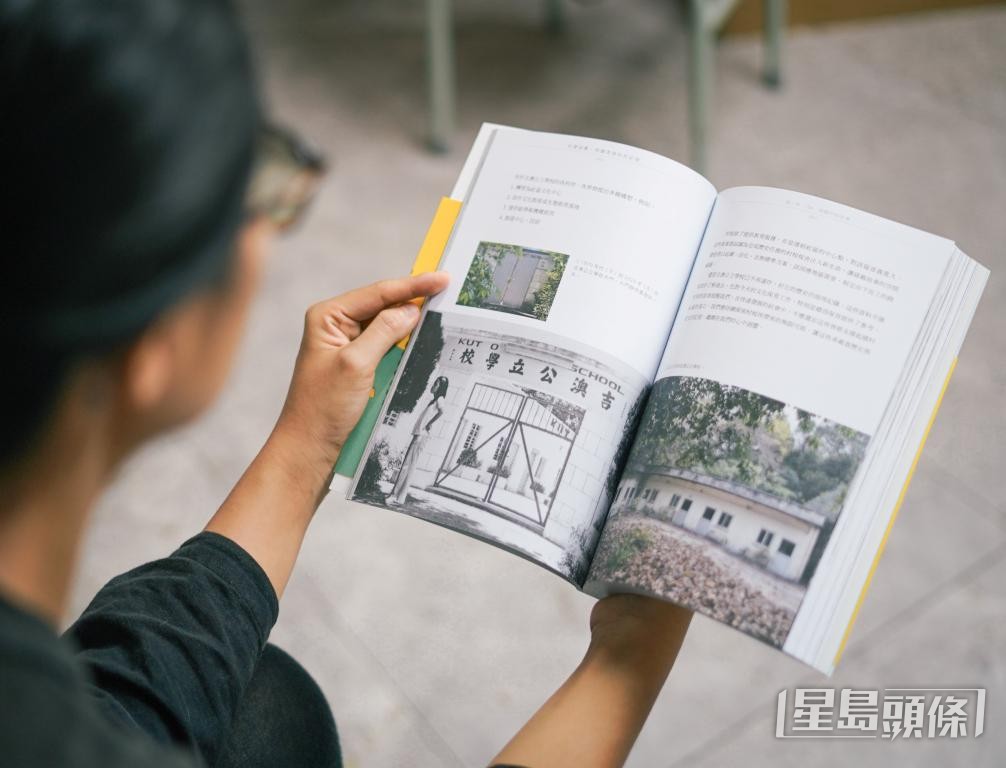

香村即將踏入10周年,阿史沒有打算放慢腳步,將繼續走訪其他村落,收集更多村校校歌。明年,她亦計劃在沙頭角舉辦「跳島遊」,帶公眾走進吉澳、荔枝窩等地。她特別希望趁吉澳10年一度的「安龍太平清醮」,在島上策劃藝術節——把傳統轉化成當代藝術創作,讓年輕一代理解節慶背後的意義。

同時,阿史透露有意向政府申請租用吉澳公立學校,希望將校舍打造成村校展覽館,「將它變成一個深港的文化創意基地,因為吉澳正在香港與鹽田中間,吉澳以前的漁民與鹽田來往頻繁,我希望可以講述這些歷史。」她亦希望與學者、收藏家合作,建立香港村校歷史網站,將多年搜集的村校校歌、村落歷史及文物等整合上載網絡,成為公共資源。

回顧過去,阿史形容村民是自己的老師,教會她怎樣認識香港村落,「講了很多故事給我聽,讓我理解村落的變遷,也給了我很多創作靈感。」展望下一個10年,阿史卻笑言自己不是一個有計劃的人,「看看我會遇到甚麼人,然後那些人又會帶我,打開怎樣的另一扇門。」

沙頭角成立「王昌泰盒子」延續夢想

因生活上的變動,阿史近年遷居沙頭角,並入職沙頭角文化生態協會。然而,她並沒有因此停止推動鄉村文化藝術活動,先後於沙頭角成立「王昌泰盒子」社區空間及「廿二舘」。

她笑說,「王昌泰盒子」是多年前夢想的延續,在「空城計劃」時,她已想將一間空置的店舖打造為藝術空間。隨着沙頭角開放,新樓街成為少數仍保有歷史感的地段,有賴店主慷慨借出舖位,讓她的計劃得以成真。她說,這些年在沙頭角遇到許多貴人,也促成她在村裏的各種試驗。

二樓照相館記錄社區故事

「王昌泰盒子」定位為社區活動空間,阿史特別提到影樓計劃,新樓街8號2樓原是照相館,許多居民的學生照與全家福都在此拍攝,「我覺得是很強的社區記憶,所以那時候我們在『王昌泰』也做了一個影樓」,讓居民回來拍懷舊全家福,不止是保存影像,更是記錄社區故事。對她而言,每個活動的底層目標都是聚集人群,將故事留下來,讓文化在日常生活中延續。

相比之下,「廿二舘」則是一個藝術平台,不僅可以舉辦藝術展覽和工作坊,更是分享美食、交流文化的空間。阿史分享,村裏的婦女經常一起分享做私房菜的經驗。未來,她也希望為「廿二舘」開設藝術家駐留計劃,提到下月將有幾位佛山來的藝術家到館駐留,感受沙頭角的歷史與文化,並進行創作。

記者:潘明卉