基孔肯雅熱︱今日(5日)本港未有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。衞生署衞生防護中心今晚舉行網上講座,講解預防蚊叮及控制蚊患的資訊及健康建議,並回應市民查詢。當局提醒市民,本港雖暫未出現本地個案,但鄰近地區疫情嚴峻,市民須提高警覺。清除積水、使用驅蚊劑及避開蚊蟲活躍時段是預防關鍵,呼籲公眾配合措施,降低傳播風險。

基孔肯雅熱︱健康人士關節痛或仍持續數年

基孔肯雅熱主要由白紋伊蚊傳播,衞生署傳染病處署理首席醫生(流行病學)黃凱基解釋,帶有病毒的蚊隻叮咬人後,病毒潛伏期通常為2至12日,多數在3至8日後出現症狀,包括發燒、關節痛及出疹等。此時,患者血液中帶有病毒,若再被蚊叮咬,蚊隻便會受感染,繼而將病毒傳播給其他人。

他指出,免疫力較低者、長者及幼童一旦感染,出現嚴重併發症的風險較高。即使健康人士,關節痛等症狀亦可能持續數月甚至數年,呼籲市民不可掉以輕心,並強調此類疾病不會人傳人,必須透過蚊媒傳播,因此「防蚊滅蚊」是切斷傳播鏈的關鍵。

白紋伊蚊在港最常見

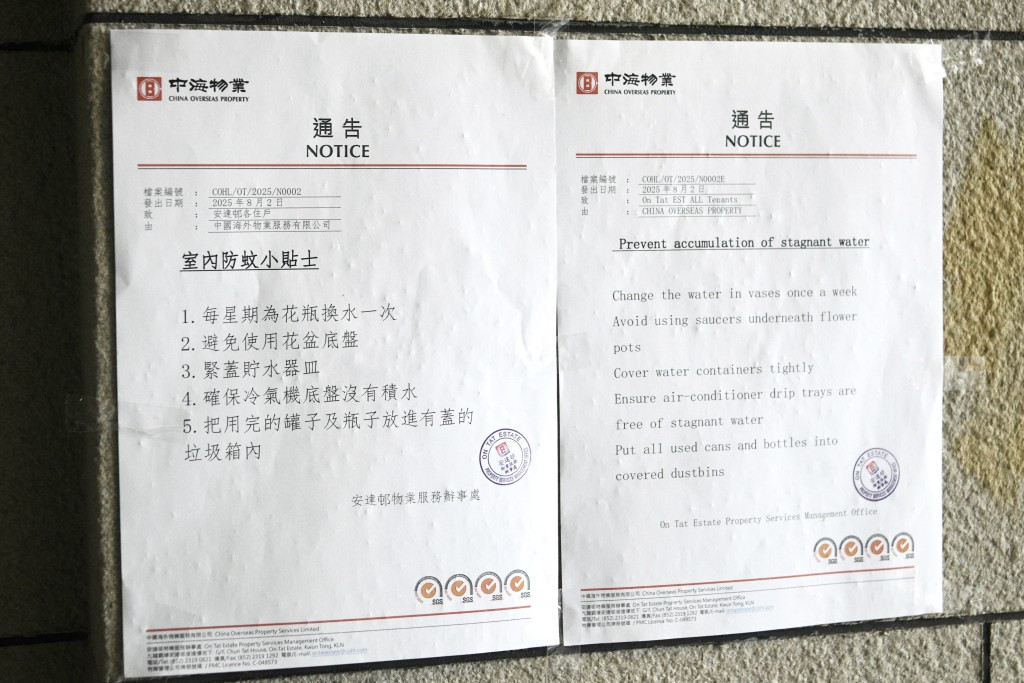

食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵講解防蚊要點,包括清除積水,指白紋伊蚊只需7日即可完成生命周期,細小積水如花盆底碟、樽蓋等均可滋生蚊蟲;戶外活動時,應穿着淺色長袖衣物,使用含避蚊胺(DEET)的驅蚊劑;白紋伊蚊喜愛日間活動,而白紋伊蚊雌蚊主要在日出後2小時及日落前2小時最活躍,市民應避免在此時段進行戶外活動。

霍明茵表示,本港發現有71種蚊蟲,其中白紋伊蚊最常見。食環署在全港設64個監測點,使用黑色誘蚊器監測蚊患情況。數據顯示,本港蚊患指數在6至9月達高峰,但今年同期指數較過去兩年為低。

兩個月大嬰兒可用最高含30%DEET蚊怕水

對於近日一宗輸入個案,黃凱基指,當局已跨部門合作,採取多項措施,包括患者在防蚊環境下接受治療和觀察、追蹤患者曾到場所加強滅蚊,及對密切接觸者進行醫學監察等。

霍明茵特別提醒,大雨後更需檢查積水情況,因蚊卵具抗旱能力,容易黏附在排水明渠上,可能在水退後繼續孵化。孕婦及兒童亦可安全使用驅蚊劑,但應由成人協助塗抹,兩個月大嬰兒都可以使用最高含30%的DEET蚊怕水。

中心呼籲市民定期檢查家居環境,清除積水,外遊時做好防蚊措施,共同預防基孔肯雅熱傳播。

相關新聞:

基孔肯雅熱︱黑雨頻繁或沖走殺蟲劑 食環署:待大雨減退後再跟進滅蚊

基孔肯雅熱︱衞生署籲回港後14天搽蚊怕水 懷疑中招勿亂食止痛藥 醫生解釋開冷氣避唔到蚊?

基孔肯雅熱|科學委員會 : 再出現輸入個案風險相當高 有引致本地傳播潛在風險