隨着卡牌熱潮由小眾玩意走向公眾視野,開卡舖也似乎成為一門「好搵」的生意。Home-run卡牌店創辦人丁勇接受《星島頭條》訪問時透露,由90年代在聯合廣場開舖,到轉戰eBay做網店,再到近年回流太子重開實體店,親身見證了香港卡牌市場由「小圈子」變成「全民熱潮」的轉變,而其位於太子的實體店目前每月賣貨盈利達約10萬元。

早年到外國換卡 從中獲利

丁勇當年「入坑」始於在公司工作時收到幾張籃球卡,「那時候在香港沒甚麼人認識(卡牌),我覺得挺好看,便去當時的卡牌集中地聯合廣場尋找,找着找着就變成興趣,最後變成了生意」。

在香港卡牌市場尚未普及的年代,丁勇另闢蹊徑,將眼光轉向外國,由於各地口味不同,因此會到不同地方換卡牌,並從中賺取盈利。他舉例指出,「香港人當年喜歡Penny Hardaway(夏達威),但美國人喜歡Olajuwon(奧拉祖雲)」。

港人開卡和儲卡不成正比

回顧香港玩卡文化的轉變,丁勇更提到一個有趣的現象,以前香港玩家開卡只追求稀有卡牌,其餘普通卡往往隨手扔在地上,「香港人開卡和儲卡的比例是不成正比,開得多,留得少。」而這些被視為垃圾的普通卡,往往成為他轉售海外的貨源。

他憶述,當年開卡風氣猶如賭博,有人甚至賭到傾家蕩產,將100多萬積蓄(當時足夠買一層樓的金額)全數用來抽卡,也曾見過有人一晚抽卡花費逾20萬元,「最深刻是有些賭徒上了癮,但又去不了店舖,就會電話遙控開卡,他看不到畫面,只能聽聲音講第一張是甚麼、第二張是甚麼」,純粹是靠對店主的信任。

重開實體店 因體驗與聚腳

至於近年重開實體店,他解釋指實體店的價值在於「體驗」與「聚腳」,「以前只是做運動卡,現在多了集換式遊戲卡,如Pokémon、Flesh and Blood,玩家需要桌子用於對戰和開卡包」。

卡價飛升 疫情是關鍵轉捩點

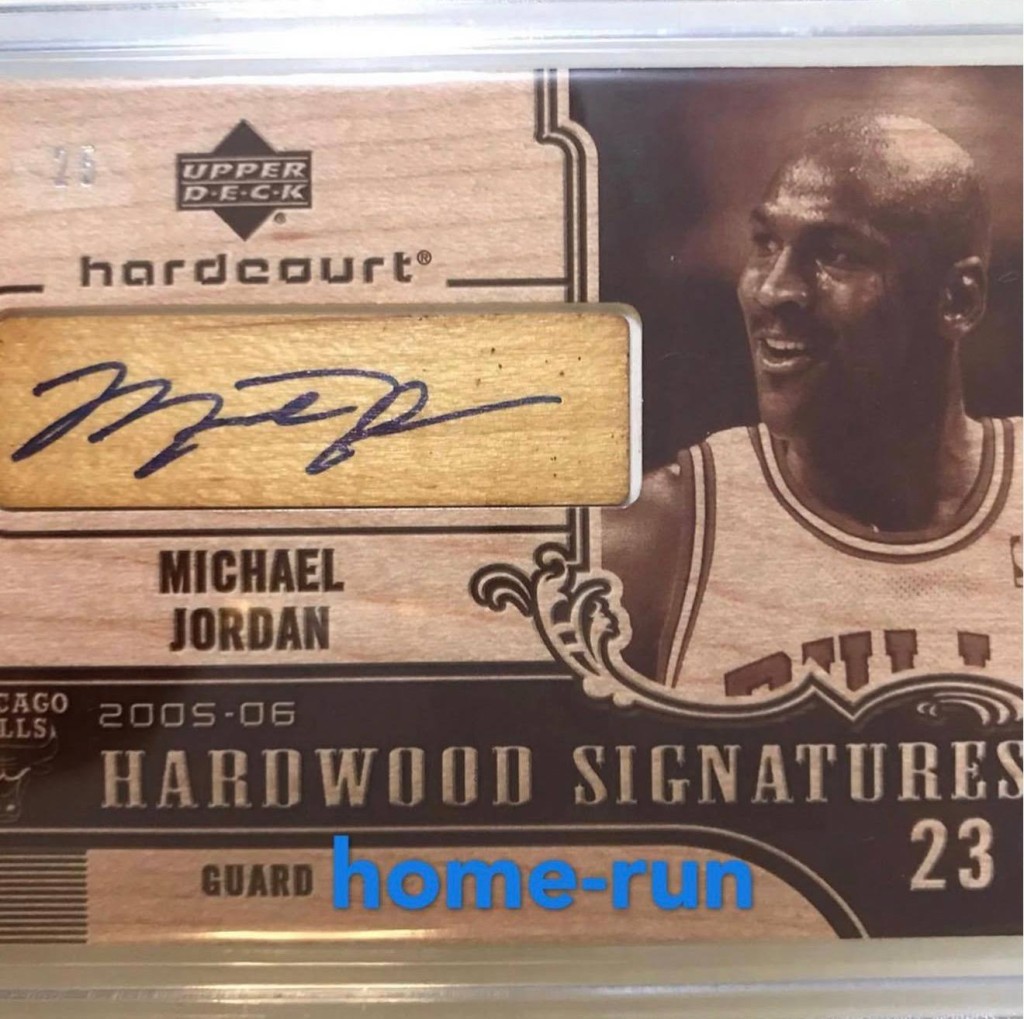

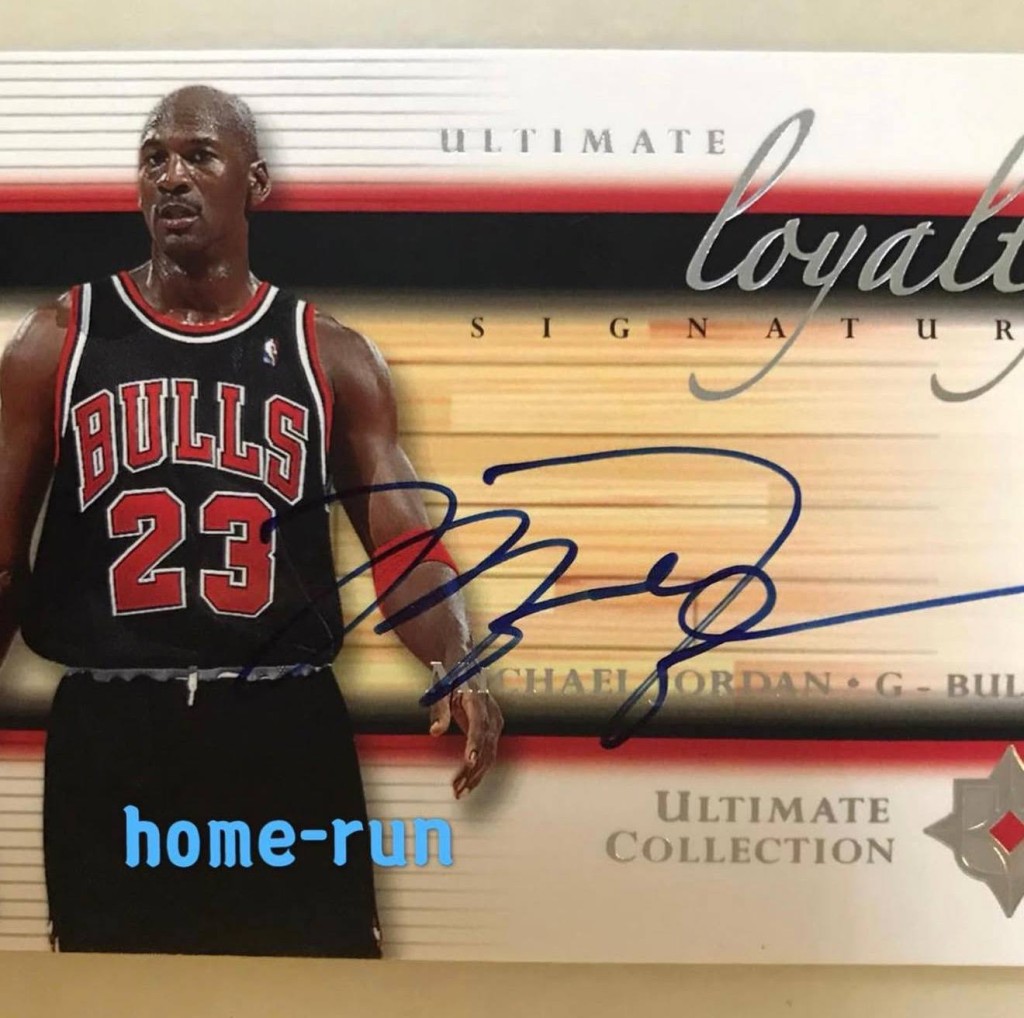

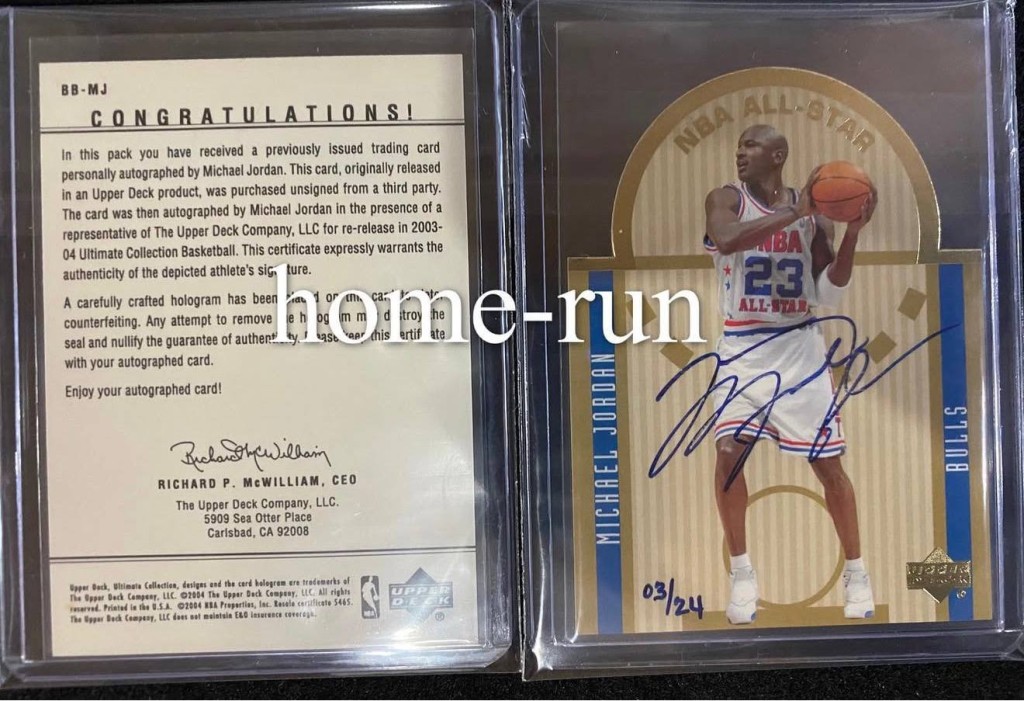

對於近年卡價飛升,丁勇認為疫情是關鍵轉捩點。他以Michael Jordan簽名卡為例,疫情前維持在3,000元一張的水平約十年,但現在最普通的一張突然升到6萬蚊,足足升咗20倍。據聞,疫情期間全球體育賽事停擺,部分賭波基金受影響,於是流入卡市,並發現卡牌市場存在炒作空間,而這筆資金流入後,也吸引大量投機者湧入市場,令卡價持續上升。

現時他店內最貴的Michael Jordan簽名卡,價值高達6位數。不過他坦言,目前運動卡市場呈兩極化,過百萬的貴價卡依然有價有市,但1萬元以下的中低價卡已從高位大幅回落。

另一方面,鑑定(Grading)已成為香港卡牌交易市場決定價值的最關鍵一環。丁勇透露,目前市場約八成以上卡牌都會送往美國PSA鑑定,其次是CGC。他指出,不少玩家「如果PSA拿不到10分,就轉送其他家」,希望重新鑑定後獲得更高分數。

卡市會否爆煲? 猶如集郵文化不會完

面對天價卡市,不少人擔心該市場存在泡沫,並隨時會爆破。但丁勇以「集郵」作比喻,認為卡牌市場或許會降溫,但絕不會完結,「就好似集郵咁,當熱潮減退,價格會回落,但收藏文化已經上了檯面,也多了人認識這個市場,因此始終會有一班捧場客」。

丁勇認為,卡價最高峰的時候是疫情結束後的一至兩年,現在已經大幅回落;但玩卡、收藏卡的人口,現在才是歷史最高,而且還在持續上升,而且市場變得百花齊放,例如台灣有啦啦隊卡等產品,中國幾年來對卡牌接受度亦大增,「現在甚麼都出卡,故宮可以出卡、中國風可以出卡」,甚至有高質中國卡已經做到國際認可,可以送到PSA、CGC等機構鑑定。因此,整個收藏卡市場已經變得多元化,圈子也比以前大得多。

對於想入場的新手,丁勇建議不要用錢去衡量卡牌,選擇運動卡時最好揀自己認識的運動、儲自己喜歡的球星,欣賞卡的設計;遊戲卡方面,若覺得插畫好看、角色可愛,就買來玩、買來欣賞。同時,遊戲卡本質是一款遊戲,最好對「打Deck」(組牌對戰)有興趣,而不是因炒賣而入場。