生於貧困地區的孩子需終日為生計奔波,但只要他們獲得資源,便可能有「第二機會」逆轉人生。現年61歲的本港商人張力耘,自90年代起便以父母名義與家人助養孩子,與太太和子女合共助養了約120人,他8月便與其中一位來自蒙古的助養孩子會面,親睹他得以改寫人生,成為青年領袖。

希望貧困孩子可以有「第二機會」

回憶60年代的香港,張力耘形容當時經濟環境艱難,家中經常入不敷支,有時更需向親友借錢度日,其後憑著好成績入讀了傳統學校,深感貧富階層之間生活方式的差距,例如有家境較差的同學要半工讀,讓他更明白教育的重要性,希望貧困的孩子可以有「第二機會」擺脫貧窮。

在大學時期,因入住宿舍的傳統,他與幾位同學合資助養了一個孩子,認為可以幫助到孩子的成長,沒想到這個無心插柳的舉動,為他和家人日後的助養歷程播下了種子。大學畢業數年後,張力耘的工作轉趨穩定,第一個孩子出生後萌生定期助養的想法,開展了他一家的助養歷程。

父母身教體會到真心真意助人意義

他坦言,雖然小時候經歷過貧困,但父母卻仍然堅持熱心幫助其他有困難的人,這份身教讓張力耘體會到真心真意助人的意義,他在90年代先以父母的名義開始助養孩子,起初大約助養4至5名。張力耘本身是一名商人,經歷過97年金融風暴和2003年沙士的跌宕,曾經一度中斷助養,並在2004年後再次返回助養行列。現時他和太太及子女合共5人,每人平均助養了15個孩子,整個家庭在這數十年間,合共助養了超過120名孩子。

首次與Telmen見面一見如故

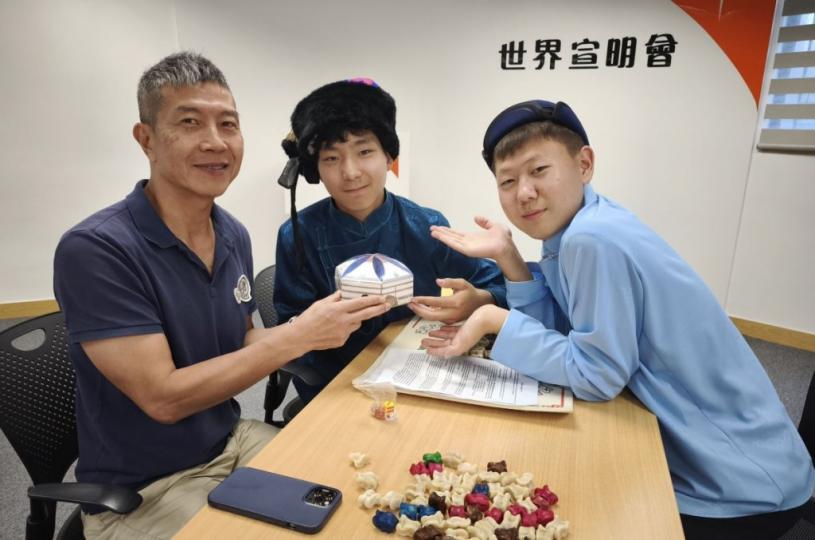

來自蒙古的Telmen便是其中之一,他原本來自貧困地區,經宣明會幫助後,現時已經成為青年領袖,8月份來港參與青年領袖訓練。張力耘首次與Telmen見面,二人一見如故,由Telmen的喜好談到感情生活、玩骨棋到一起打籃球,彷彿像兩父子一樣。在草原生活的Telmen從未見過海鮮,張力耘還像爸爸一樣,教Telmen吃鮮蝦,還介紹各款香港點心,讓Telmen感到非常新奇。

張力耘指,每一個孩子都應該享有健康快樂成長的權利,親身探訪過一些前線項目之後,他感慨一些家境貧困的孩子,面對自身命運的無可奈何,希望通過助養兒童計劃,為他們提供「第二機會」,逆轉人生。

本報記者