客家民歌是一門民間文學,口耳相傳,承載香港數百年生活文化和儀式,字字珠璣。隨時代變遷,客家語言及山歌正逐步失傳,香港本土語言保育協會會長張國雄不忍文化悄然流逝,兩年前籌組團隊,修復及更新「香港本土傳統民歌資料庫」,把資料逐一分類和理順,解開昔日不明白的字詞。張國雄既是客家原居民,也曾於演藝學院修讀聲樂,長年與傳統民歌及語言打交道。他指,文化是生活的一部分,感恩一直走來能學以致用,期盼未來繼續在研究路上貢獻,讓前人種下的樹蔭惠及後人,使文化得以傳承。

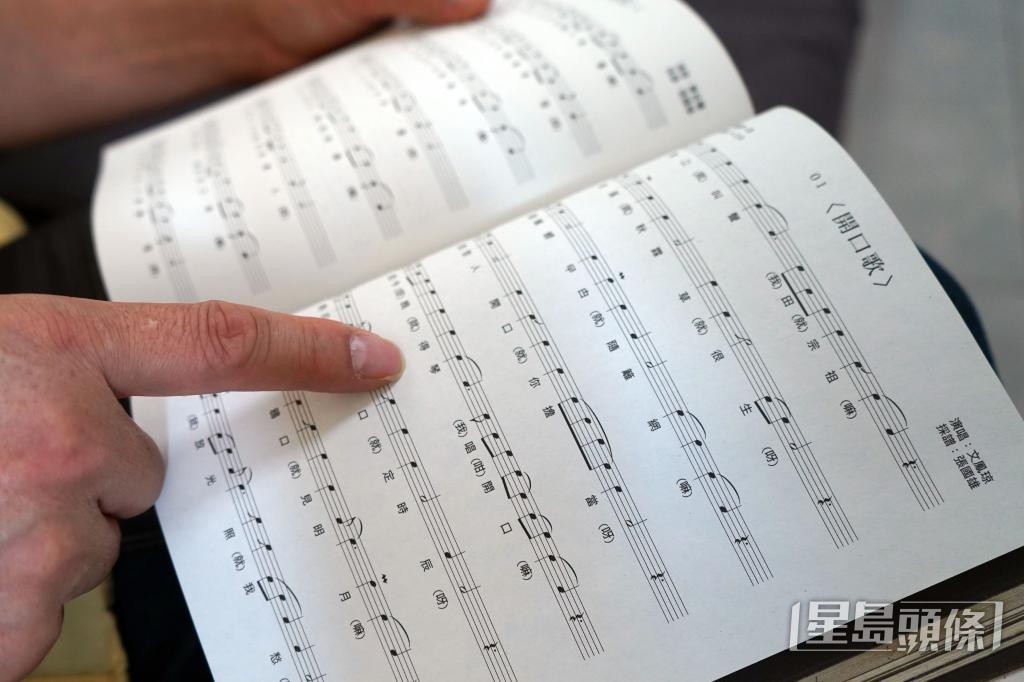

張國雄翻開兩本民歌歌詞原稿,反覆校對資料,為完成「香港本土傳統民歌資料庫」作最後準備。資料庫是他與團隊奮鬥2年的心血,他們把原稿電子化,研究以往無法理解的音標或字詞,再按語言、歌者或歌種分類,配上錄音、五線譜及簡譜,使本土傳統民歌得以傳承及流通。現時工作已進入最後階段,他埋首苦幹,笑言每次重看也想修正字詞,「做到90%滿意才交貨!」

原稿電子化 解開昔日謎團

歌詞原稿來自1980年代,由人類學學者陳永海博士與團隊走訪本地客家村落,訪問民歌歌者,甚至參與客家婚喪喜慶,現場記錄歌曲。相關錄音帶及整理而成的兩本歌詞集,被存放於香港歷史博物館,供公開閱覽。然而,資料涵蓋圍頭、客家和廣府3個族群的語言,歌曲種類繁多,許多內容未能解讀,僅配上音標,亦難於搜尋,對使用者而言甚為不便。

張國雄憶述,自己早在20年前已接觸該些資料,那時一邊翻揭手抄本,一邊聽MD錄音帶,既珍貴又原始。及至兩年前,他籌組團隊一同修復及更新資料庫,只盼解開當中難以理解的字詞。團隊集合了各種語言的專家,把資料逐一分類和理順。他指,錄音帶齊集20至30個歌者的意見,對研究甚有幫助,「民歌口耳相傳,以往我只能根據2至3個歌者的說法立論,如今能聽到更多唱法和解釋,更為清晰。」

他舉例,水上話當中常出現「能故」二字,原稿內以音標標示,團隊一直摸不着頭腦,「唱着唱着就『能古』去吃飯,又『能古』去遞茶……不知道在唱甚麼。」後來,一位漁民聽得懂該語言,指出「能古」是「應該」的意思,大家解通時十分雀躍,「慶幸有人聽懂,把它解開了!」

有民歌唱頌雀鳥「吉雕」,經過多重推敲,才解通是指「禾谷雀」,「該鳥常用於算命,所以是『吉祥的鳥』。」解通一字,自然解通一句,研究員又發現句子背後跟舊日民居結構、雀鳥習性有關。

張國雄手打拍子,口中念念有詞,直言民歌是一門厲害的民間文學,承載香港數百年傳來的儀式,字字珠璣,「不知誰寫的,但內容有趣,用詞豐富。」

字句背後 蘊藏農村文化生活

不過,他坦言,即使研究多年,也難以整合出「最正宗」的版本,「文化是生活的一部分,而生活是人活出來的,自然沒有固定的版本。」他指,民歌是昔日農村的流行文化,如農家唱山歌、水上人唱船歌,有些是生活小品,唱出愛情與生活,有些是儀式歌曲,用於婚嫁、喪葬場合,惟城市化後,農村文化被掩蓋,昔日割草放牛、群體對唱的場景已不復存,成為歷史,「相信尚有歷史檔案未曝光,日後可能又有新發現,歷史每天也在更新。」

民歌以外,張國雄積極推動客家話及圍頭話傳承,經常舉辦工作坊及講座。他指,現時以方言為母語的人漸少,如已甚少人用圍頭話溝通,但語言文化的傳承不能強求,「有興趣學習的人不多。」他說,隨着懂得說該些方言的長者老去,本土語言正逐步流逝;協會近年開發文字轉語音的人工智能軟件,邀請了多位本土語言母語者協助,盼用技術保留箇中精髓。

他補充,曾有年輕人參考台灣及馬來西亞的做法,嘗試把傳統民歌「流行曲化」,並邀請他擔任顧問,惟礙於資源不足,最終計劃告吹。他強調,保育民歌同時在保育語言,傳統唱法對現代人極為陌生,惟有真正有心者,方能堅持學習與延續。

期望鑽研圍頭蜑家鶴佬民歌

客家語言及山歌正逐步失傳,成為文化傳承的痛點。除了民間力量,港府亦通過政策層面,推動非物質文化遺產的傳承工作,惟張國雄認為當中困難重重,只盼社會能有更多人留意和關注客家文化。他希望在完成歌謠資料庫後,接觸圍頭人、傳統蜑家漁民(廣府)及鶴佬人(福建),比較上述3個族群與客家的傳統民歌,統整為總覽,進行更深入的研究。

張國雄孜孜不倦,他感恩一直走來學以致用,年輕時學會不同專長,長大後在不同領域中實踐,「以有涯隨無涯,殆已;知識無窮無盡,但追求知識的過程十分開心。」他直言,現時回頭看,所有經歷也值得,一切都是最好的安排,「每一位在我生命中出現的人,每一門學過的知識,最後也匯聚起來,使我的人生更豐富。」

結婚生子放不下音樂夢 毅然考演藝學院讀聲樂

與傳統民歌及語言打交道,張國雄除了是客家原居民,更是演藝學院修讀聲樂出身。他指,自小喜歡音樂,接觸不同樂器,唱歌、吉他、打鼓皆精,惟當年為生計入讀理工學院,畢業後成為牙科技術員。後來,他結婚生子後仍放不下音樂夢,毅然辭職考入演藝學院,開展其傳奇的文化旅途,「入讀音樂藝術學府是我的心願。」

「很多同學轉行 但我仍想貢獻」

「當時就是喜歡音樂。」張國雄指,辭去工作是「大事」,身邊的人包括其母親也反對,惟他義無反顧報考,學習藝術歌曲,更學會德文、法文及意大利文等不同語言,度過4年快樂時光。他難忘在台上唱歌劇,台下有整隊管弦樂團伴奏,西方唱法把其聲音發揮到淋漓盡致,「十分滿足,這是一種對音樂的追求。」

畢業時適逢女兒出生,他曾想過重投牙科工作,惟內心仍眷戀藝術行業,「很多同學轉行,但我仍想繼續貢獻。」他繼續摸索,先於浸會大學修畢音樂教育碩士,再於恩師魏白蒂博士(Betty Peh-T’i Wei)及夏思義博士(Patrick Hugh Hase)建議下,走上學術路,以「香港客家山歌」為題,完成哲學碩士和哲學博士論文,及後回到演藝執教鞭,持續進行學術研究至今。

義教特殊校 組樂隊讓SEN生發揮所長

張國雄在特殊學校擔任導師,讓有特殊教育需要(SEN)的學生也有機會組成樂隊演出。

「過去我做很多編曲,現時義教特殊學校的小朋友夾組成樂隊,很有成功感!」張國雄已年屆60,在演藝學院的教職轉為兼職,故近年有更多新嘗試,「保留教師的身份回饋學校,亦有餘暇做其他事情。」他在機緣之下到特殊學校擔任導師,每星期會花一個下午,教SEN學生打鼓和彈吉他,後來學生更發展成一隊樂隊,得到演出機會。

他分享,患自閉症的學生既聰明又集中,學習音樂得心應手,只是不懂表達內心,「我說他們彈得好,他們不懂用言語表達,但十分開心地笑;我可以用音樂跟他們溝通。」他說,教育SEN小朋友有另一番體會,期望學生的才能被看見。

記者:仇凱瑭