一家已經成立18年,但始終還未能有產品上市創造收入的創新藥企業,正試圖通過今年火熱的港交所通道為公司募資「續命」。

《星島》見習記者 黃冬艷 廣州報道

昨日(28日)晚,港交所網站顯示,蘇州瑞博生物技術股份有限公司(以下簡稱:瑞博生物)在更新招股書後,再度遞交了IPO申請。就在四天前的10月24日,中國證監會官網剛披露了瑞博生物獲得境外上市備案的通知書,對該公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案信息予以確認。

其中還有一個戲劇性的環節,瑞博生物曾在今年4月25日首次向港交所遞交IPO申請,至10月24日恰好半年期滿,因此前腳收到證監會備案通知,後腳該公司的原招股材料便因超期而自動失效。

《星島》記者曾在10月28日翻查港交所披露易網站,彼時瑞博生物的招股材料已顯示失效,但當天晚上招股書已更新,狀態亦重新顯示為「處理中」。

北京大成(深圳)律師事務所高級合夥人吳家雄向《星島》記者表示,雖然公司首次遞表材料失效,但由於該次IPO已獲得證監會備案,只要在12個月內重新向港交所提交IPO申請並完成上市,就無需再重新備案。

成立18年未推產品 一度資不抵債

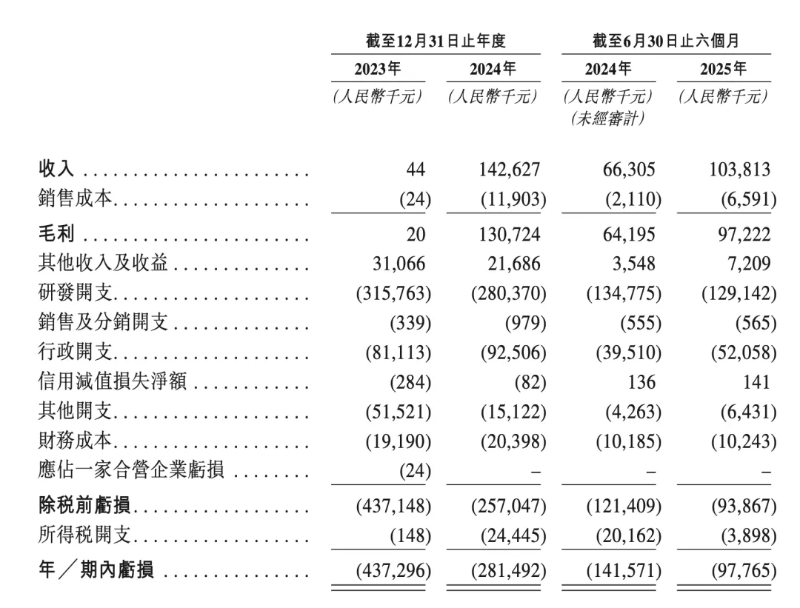

幾乎無縫連接的兩次IPO申請背後,是瑞博生物已資不抵債的生存壓力。最新招股書顯示,2023至2025年上半年,瑞博生物的營收分別為44萬元、1.43億元、1.03億元(人民幣,下同),收入增長來自2023年12月先後與齊魯制藥、勃林格殷格翰合作帶來的許可、合作收入陸續到賬。其中今年1月份,瑞博生物與勃林格殷格翰的合作達成首個臨床前里程碑,就獲得了一筆里程碑付款。

不過,由於一直需要較大的研發投入,且行政開支等內部管理成本較高,瑞博生物目前仍處於虧損中。2023至2025年上半年,該公司分別虧損4.37億元、2.82億元、0.98億元。

僅從上述數據來看,瑞博生物的業績與其他同處臨床階段的創新藥企業並無太大差別,然而其資產及負債數據卻顯示,近兩年該公司在研發投入減少的情況下,債務及現金缺口卻不斷擴大。

《星島》記者發現,2023至2025年上半年,瑞博生物的總資產分別約為7.16億元、6.51億元、10億元,呈波動增長的趨勢,但同期的負債總額亦在持續走高,分別為6億元、7.62億元,9.42億元。兩相抵消,最終瑞博生物一度在2024年錄得凈資產負數,2023年到2025年上半年資產凈值分別為1.15億元、負1.11億元、0.59億元。

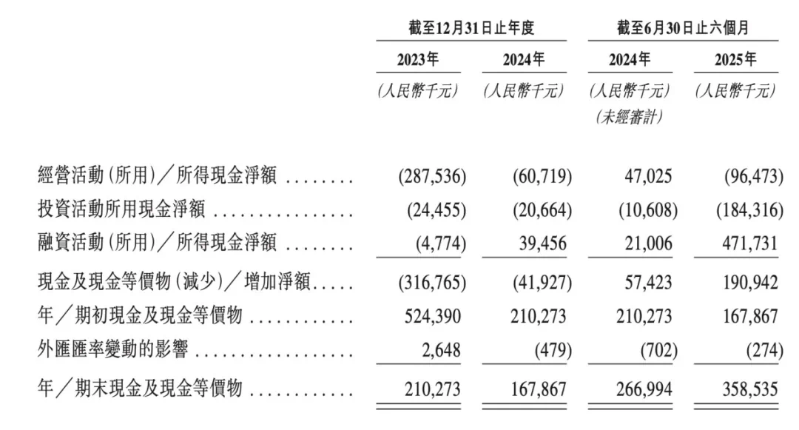

值得注意的是,瑞博生物凈資產在2025年上半年回正的主要原因並非公司業績拓展,而是該公司今年上半年通過融資活動產生現金凈額約4.72億元,這筆來自外部的輸血令其現金及銀行結餘飆升至約5.48億元。

受此推動,截至2025年6月末,瑞博生物的現金及現金等價物同比增長34.08%至約3.59億元。

同期瑞博生物流動負債下的計息銀行及其他借款約為3.36億元、其他應付款項及應計費用約為2.21億元,兩項共計5.57億元;另外非流動負債中的計息銀行及其他借款約為1.37億元、其他應付款項及應計費用約為0.65億元,共計2.02億元。僅對比上述現金及現金等價物與流動負債中的計息借款和應付款數據,瑞博生物短期資金缺口就已達1.98億元,償債壓力明顯。

在招股書中,瑞博生物也表示,預計未來仍需大量資金支持研發活動及日常運營。除了現有現金、許可及合作協議收入、銀行借款等資金來源外,亦可能需要進一步通過股權或債務融資等來獲取資金。

事實上,今年8月瑞博生物曾宣布完成了一筆逾2億元的私募股權融資。《星島》記者根據招股書披露的信息統計,在遞交IPO前,瑞博生物已完成了7筆融資,至少獲得17.14億元的資金支持。2020年,瑞博生物還曾啟動科創板上市,擬募集資金16億元,但一年後卻撤回了該上市申請。

對於一家臨床階段創新藥企業而言,累計近20億元的融資規模已非小數。但即便加上近兩年產品管線對外許可及合作的相關收入,瑞博生物卻始終未能改變其資金困境,產品管線研發效率亦較低,至今核心產品仍未能有大概的商業化時間表。

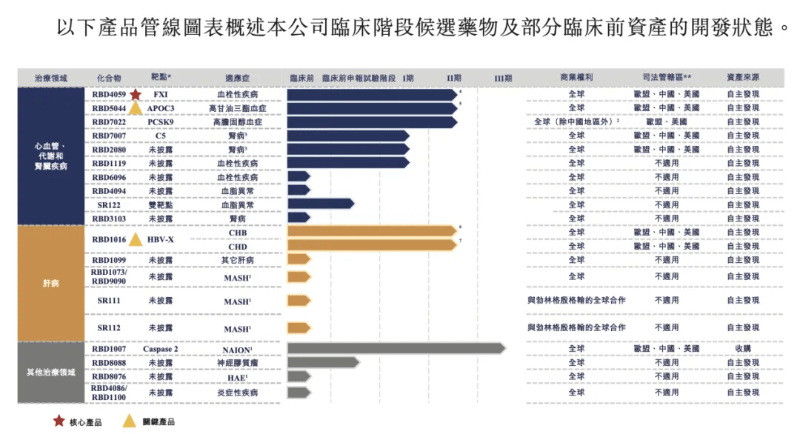

公開資料顯示,瑞博生物從2007年成立至今已18年,是最早涉足小核酸藥物研發的創新藥企業之一,尤其專注於siRNA(小幹擾RNA)療法。

隨著技術的發展,小核酸藥物被認為具有掀起「除小分子藥和抗體藥之外第三次制藥浪潮」的潛力,且相關藥物全球市場規模在2023年已達到46億美元,預計2033年可增長至467億美元。這也是瑞博生物此前能夠獲得諸多投資者青睞的原因。

俗話說,雞蛋不要都放在同一個籃子里。但在研發資金和時間成本都頗高的創新藥領域,大多數企業會選擇將主要資源集中於確定性較高的核心產品管線,以便能加快研發進度,縮短商業化時間,同時降低管線失敗風險。

如今年成功在香港上市的創新藥企業中,勁方醫藥處於臨床階段研發管線有5條,今年前4個月研發費用總計約0.7億元,其中核心產品佔研發投入的比重逾70%;映恩生物處於臨床階段的產品管線亦有7條,今年上半年研發費用約3.5億元,核心管線的投入佔比超80%。

《星島》記者了解到,2023至2025年上半年,瑞博生物的總研發開支分別為4.37億元、2.82億元、1.29億元,但其中用於核心產品的研發開支僅有0.6億元、0.35億元、0.33億元,佔研發開支總額的比重分別僅有19.1%、12.3%、25.9%。

目前該公司已有7款siRNA相關藥物管線處於臨床試驗中,其中4款處於Ⅱ期臨床試驗中,包括三款核心產品及關鍵產品,且臨床產品管線外,瑞博生物還有超過20個計劃推進到臨床開發階段的臨床前項目。

值得一提的是,2023至2025年上半年,該公司行政開支分別約為0.81億元、0.93億元、0.52億元,累計約2.26億元,而同期其核心產品的研發投入累計約為1.28億元,差距已近億元。換言之,近幾年瑞博生物的核心產品研發投入不僅比不上同行,甚至只有其內部行政開支的一半左右。

此外,瑞博生物招股書顯示,由於產品管線戰略調整,一款小核酸藥物的開發被終止,導致2023至2025年上半年公司的存貨及無形資產因此累計減值約0.72億元,其中存貨減值高達0.45億元。

這也意味著在創新藥管線漫長的研發周期過程中,多研發管線鋪排的布局不僅需要更多的資金投入,也往往隱藏著更大風險。據此,《星島》記者曾就公司的債務及資金、研發投入等問題致電瑞博生物,但截至發稿,尚未獲得對方回覆。