本報訊

製造更優質的電池、更快的電子產品及更有效的藥物,取決於新材料的發現與品質檢測。麻省理工學院(MIT)工程師們開發一項新型工具,有效利用人工智能(AI),有望突破品控瓶頸,提供更快速且經濟的解決方案。

相關研究10月14日發表在《物質》(Matter)期刊上。

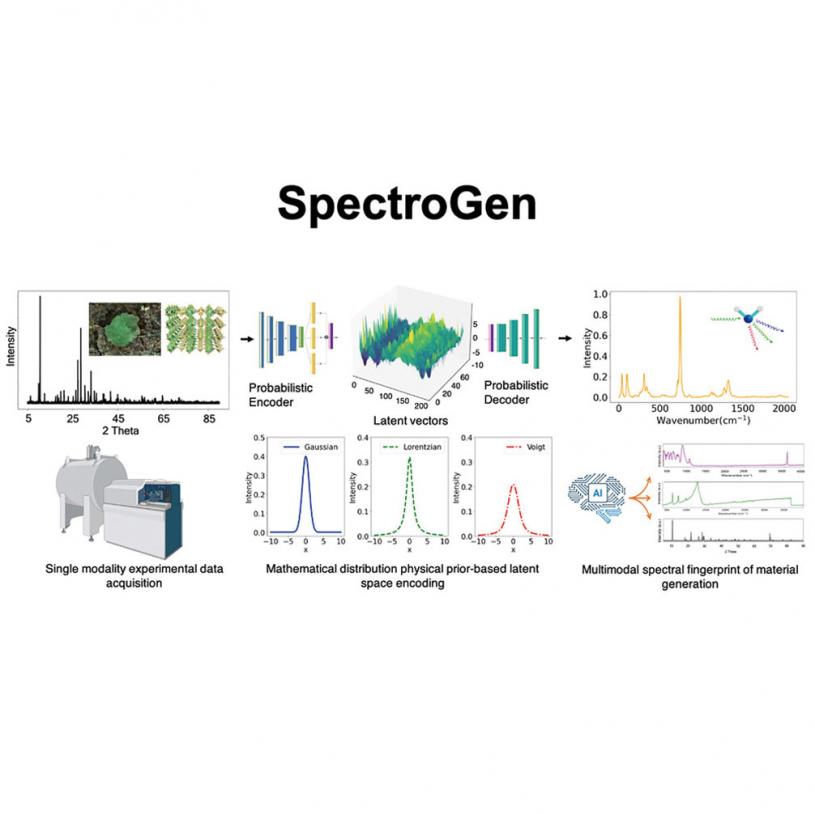

AI工具通過協助篩選,能快速標記候選材料,推動新材料的發現,但品質驗證仍需透過耗時費錢的專用儀器掃描,MIT研究人員研發出名為「SpectroGen」的生成式AI工具,可透過模擬虛擬光譜儀的功能,大幅提升掃描效能。

該工具可根據材料在某種掃描模式(如紅外光譜)測得的「光譜」數據,生成該材料在完全不同模式(如X射線)下掃描時應呈現的光譜樣貌。

AI生成的光譜結果與使用儀器實際掃描所得數據吻合度高達99%。

不同光譜模式能揭示材料的特定屬性:紅外光譜呈現分子結構,X射線衍射可視化晶體結構,拉曼散射則揭示分子振動。

這些屬性皆是評估材料品質的關鍵指標,傳統上需耗費大量工時,在多台功能各異的昂貴儀器間反覆操作。

研究人員稱,透過SpectroGen技術,能在不到一分鐘內生成光譜,相較於傳統方法需耗費數小時至數天進行測量與驗證,速度提升了千倍。

該研究第一作者華裔朱琰\u73c9(Yanmin Zhu)當時是MIT機械工程系博士後研究員,她注意到生成式AI工具在發現新材料與藥物選材領域的應用日益廣泛,因而思考AI能否用於生成光譜數據,但按傳統方法需訓練演算法,識別物理原子與物質特徵間的關聯性,以及它們所產生的光譜,複雜度極高。

研究團隊最後透過數學找到了答案,將光譜數據的數學解讀轉化為演算法,進而整合到生成式AI模型中。

朱琰\u73c9現任香港大學電機電子工程系研究助理教授,其研究聚焦於計算成像、AI及智能診斷領域。