功能強大的手機成為都市人必需品,但仍然有不少人堅持戴手錶。昔日,手錶是身份象徵。70年前,中國第一隻國產手錶產生,中間經歷過程絕對值得銘記。

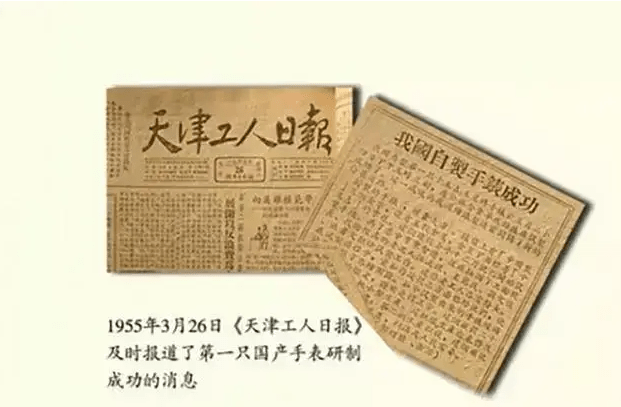

2025年3月24日,天津海鷗錶業集團於空港經濟區舉辦活動,慶祝新中國第一隻手錶誕生70周年。1955年3月24日,海鷗錶業前身華威鐘錶廠的四位工匠孫文俊、張文書、王慈民和江正銀,在艱苦條件下成功試製出「五星錶」,後定名為「五一」牌手錶,標誌著中國手錶工業的開端。

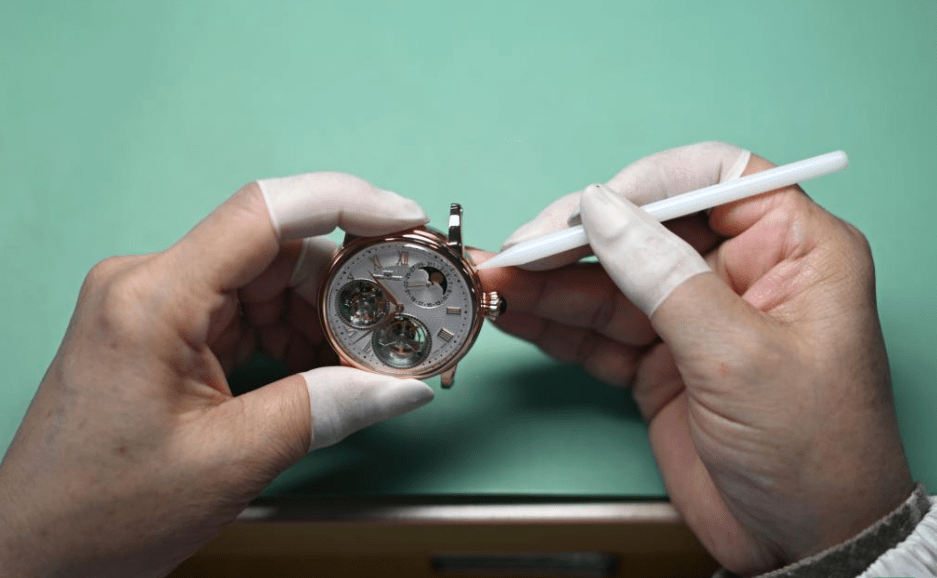

經過70年發展,海鷗錶業已掌握陀飛輪、萬年曆等先進技術,成為中國鐘錶業的縮影,從仿製到自主創新,從內銷到出口,見證中國工業化歷程。

四位工匠艱難條件下改寫歷史

1954年,國內鐘錶業多以修繕為主,缺乏自主製造能力。在天津,公私合營的華威鐘錶廠響應國家號召,於同年11月成立手錶試製組,由四位鐘錶匠主導,目標是打造中國第一隻自主生產的手錶。

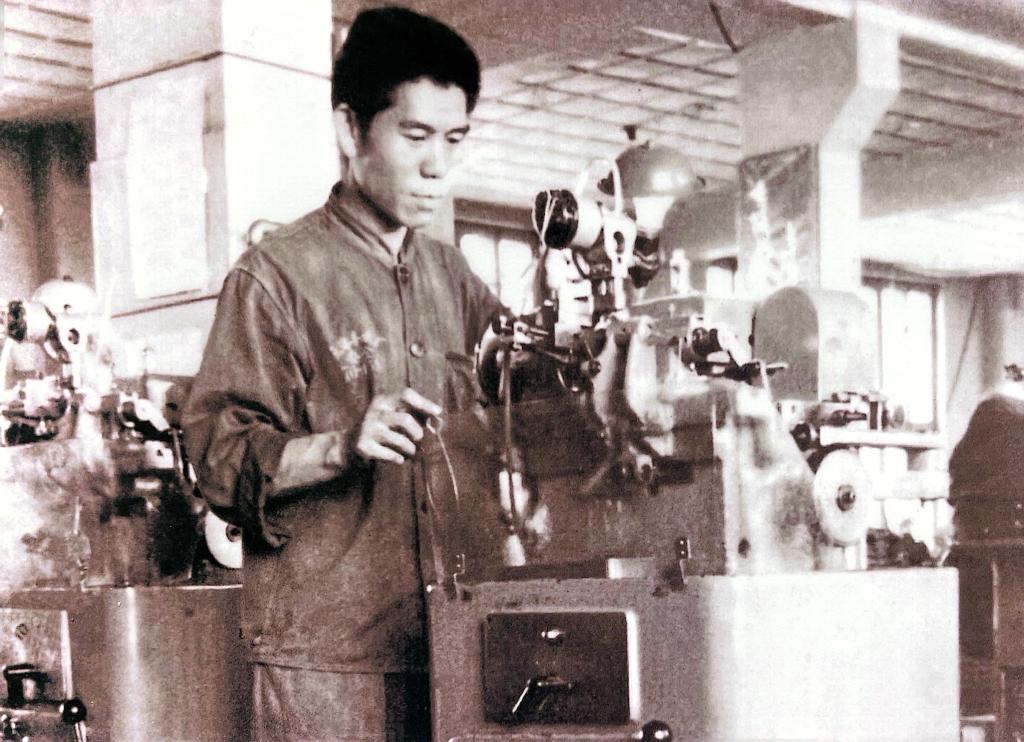

試製組面臨技術與設備雙重挑戰:經費僅400元(人民幣,下同),設備為4台舊車床和銑床,檢測工具僅千分尺和遊標卡尺,工作空間不足20平方米(約210平方呎)。而手錶零件多達140餘個,最薄如紙片,最細如針尖,孔徑軸徑的誤差比頭髮絲還小,製造難度極高。

相關新聞:奇聞秘史︱故宮曾5毛賤賣清朝鎧甲當員工福利 原因是……

試製過程充滿艱辛。錶匠以仿製蘇聯「SINAGO」牌手錶為基礎,僅依靠手工加工。零件從普通銅板、銅棒中摳製,齒輪齧合依賴眼力和手感。材料短缺時,他們創新使用口琴黃銅片、雨傘鋼絲骨等替代品,甚至以縫衣針淬火製成鑽頭。

口琴黃銅片成材料

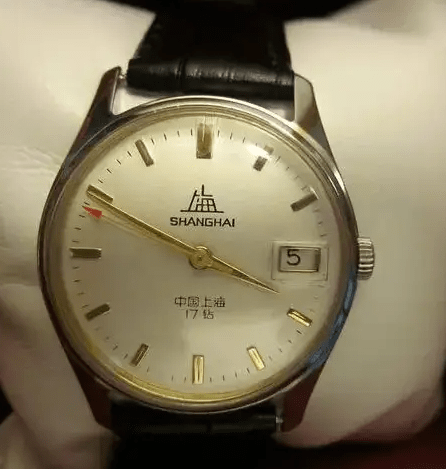

經過三個多月夜以繼日的努力,於1955年3月24日下午5時45分,首隻手錶組裝完成,上緊發條後滴答作響,宣告試製成功。因臨近勞動節,該錶被命名為「五一」牌,錶盤鍍有「中國製」字樣和五顆星,故亦稱「五星錶」。

成功後,手錶經鑒定日誤差60至90秒,雖遜於國際名錶,但仍具實用價值。1955年3月26日,《天津工人日報》頭版報道此事,引起國家重視。1957年,中央國務院批准投資900萬元,在天津建年產24萬隻生產能力的手錶廠。此後,天津手錶廠逐步擺脫仿製,於1969年推出自主設計的「東風牌」薄型手錶,1973年以「海鷗牌」進入國際市場,成為中國首隻出口手錶。改革開放後,以天津手錶廠為核心,組建海鷗手錶集團公司,實現集團化經營。

相關新聞:奇聞秘史︱清末食西餐要平民近5個月人工 上海一間開業百年迄立至今

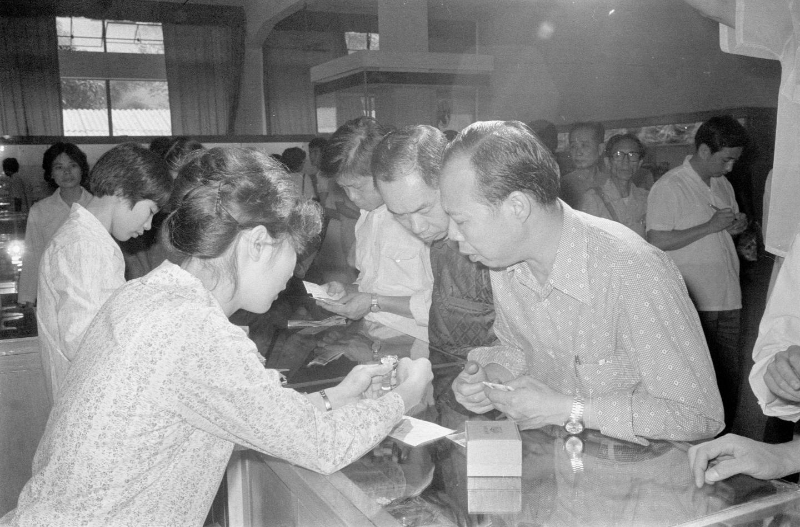

買手錶需耗時數年積攢錢券

隨著手錶批量生產,其社會價值日益凸顯。在計劃經濟年代,一隻手錶不僅是計時工具,更是身份與條件的象徵。70年代,一隻手錶售價約120元,當時工人月薪為20到40元。浙江嘉興一位老教師回憶,為購買125元的上海牌手錶,需「六年攢錢一年等票」。其親戚時任廠長,夫妻二人每月僅得9張「工業品購貨券」,而購錶需50張券。親戚毅然決定攢券一年相助,老教師才如願以償。至1974年後,手錶改憑「手錶票」供應,百餘人單位每季度僅得一張。

相關新聞:奇聞秘史︱「上海灘大富豪」仙樂舞宮奢豪獨霸遠東 激罕中央冷氣威過百樂門

當時,手錶在婚嫁中更是極具面子的禮品。若新人互贈男女錶,足以顯示兩家條件優渥。