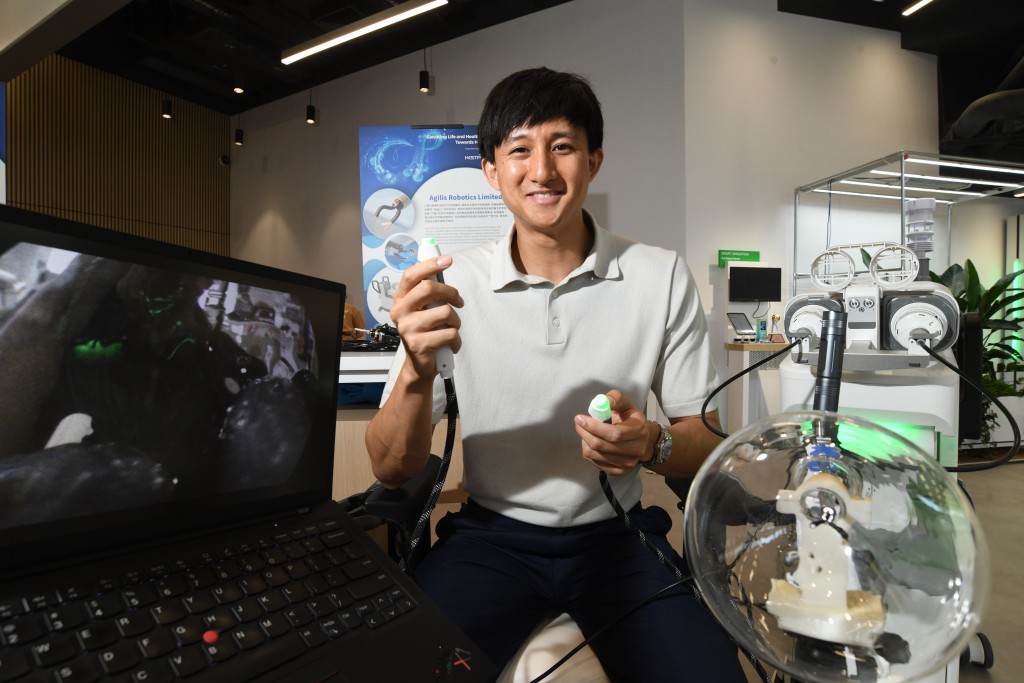

作為本港科研重鎮,香港科技園公司(科技園公司)一直通過不斷優化「生物醫藥科技培育計劃 」(Incu-Bio),積聚初創土壤,更助初創走出香港,被世界看見。成功取得1,700萬美元融資、創下歷屆「Incu-Bio」投資額最高記錄的「巧捷力醫療機器人公司」(Agilis Robotics)聯合創辦及首席營運官何迪朗指,其開發的全柔性內窺鏡手術機械人已在港的臨床試驗中,成功將膀胱腫瘤整塊切除,創下以機械人輔助的全球首例。他指,自2021年創辦公司後,翌年便加入科技園的生態圈,「若不是在這裏,便難以接觸相關的醫生專家及投資者網絡,且科技園有位置優勢,能善用大灣區的資源和生產力;像我們的儀器也是在廣州生產,公司也由當初的4人成長至45人團隊」。且科技園也有協助申請海外權威機構認證的措施,「我們亦已入紙申請FDA的認證,期望明年有好消息」。

相關新聞:科技園Incu-Bio 2.0|三大升級加強生物醫藥初創支持 提供近4000萬元融資

機械人可助醫生完整切除病灶

何迪朗又解釋,與傳統的手術需將腫瘤切成小塊相比,其機械人能助醫生如操作「刀叉」般,將病灶完整切除,可望減少復發機會,「傳統手術一是難完整切走全部病灶,且過程中切碎的腫瘤細胞有機會擴散,造成高達五至六成的復發率」。而除膀胱癌,技術還可應用在其他自然腔道手術上,包括食道癌、大腸瘜肉等,未來亦期望可用於切除在子宮癌腫瘤,「目前在威院亦已完成10個臨床膀胱癌切除病例,且因技術能兼容手術室現有設備,使用門檻低,對醫療機構也有吸引力」。

採用「非病毒載體平台」進行「基因替換」 成功率達八成

專注「基因編輯」、在2022年底加入「Incu-Bio」的科金生物科技有限公司(DanausGT Biotechnology)行政總裁王海峰指,傳統的「基因編輯」通過病毒載體進行「基因改寫」,惟技術有致癌及免疫風險,導致危險性高於效益,且成本特別高,「每位病人可高達300萬至400萬美元」。而其技術優勢在於採用「非病毒載體平台」,精準進行「基因替換」,即把壞的基因段敲除,並將正確的基因段在「原位插入」,成功率達八成,且可全年齡應用,範疇遍及遺傳病、癌症、認知障礙症,乃至抗衰老,笑言「像本來編輯膠原蛋白相關基因,作為治療罕見病方案,但過程中發現可做埋醫美」。

王海峰亦謂,在科技園幫助下促成與港大合作,研發針對肝癌的基因編輯方案,即將申請專利。同時,公司亦能與滬港聯動,包括達成與上海醫藥集團的孵化合作,「國家兩大金融中心的網絡,以及政策支持、尋找投資人、病例乃至媒體曝光對我們都很重要,未來亦想取得更多融資,盡快開展體內治療的臨床研究,期望在2030年更可在香港作IPO上巿」。他又謂,技術與傳統的持續治療不同,可望「單次根治」疾病源頭,期望未來可把療程費用壓至每人約60萬元人民幣的可負擔水平。

MR實境與醫療診治技術獲港公院、內地醫院採用

「Incu-Bio」亦將初創進入本地醫療網絡。雲合科技有限公司(Syngular Technology Limited)行政總裁施君易表示,公司主力研發結合MR實境與醫療診治技術,通過後端的AI平台的將人體肌肉數據進行轉換,如同為醫生繪製「定位GPS地圖」,再通過前端的醫療眼鏡在真實病人身上「疊加影像」以進行手術。他指,在疫情期間創辦公司,並在2022至2023年加入科技園,通過線上活動始接觸到醫管局人員,而獲賞識並支持在公院試用系統,「現時至少已做了70至80個手術,由骨科、心胸外科,至耳鼻喉手術均有,減省了醫院列印3D模型及技術人員繪圖成本,若日日用,每個手術成本可望由過往的數千至1萬元壓低至1,000元以下」。且通過科技園的中國內地版Global Booster 計劃,更助公司接觸到華潤集團,並將技術應用至廣州的腦科醫院,「可以說是打開了新的市場,也接觸到內地用家,因系統可與現有手術室導航系統對接,將過往在電腦屏幕顯示影像,改為在醫療眼鏡顯示,有其優勢」。

參與「Incu-Bio」有助增加曝光率

主打AI藥物發現技術的「人工智能生命科學研究院」(AILSI)營運總監顧兆光認同,參與「Incu-Bio」有助增加曝光率,更入選默克藥廠的合作孵化計劃,提供不少發展方向的意見和看法,大大增加研發的原創性、深度和廣度能力,帶來後續與發展機會,目標在3至5年內與較大型的藥廠合作。他說「尤其我們成立僅兩年,技術相當創新,原理是通過人工智能技術分析收集到的真實人體數據,包括DNA等,通過深度學習挖掘過往被人忽略的資訊,從中找出某一類疾病的治療靶點,並用以設計新的藥物,令過往無藥可治的疾病,亦能變成有藥可治」。他指出,通過數據計算,可跳過傳統的動物實驗等步驟,直接模擬應用在人體上的情況,可望將藥物研發周期由一般的3年縮減至1年左右,「公司目前已有數種潛在藥物方案正在推進中,其中一項眼科藥物更已進入臨床前階段,準備在下一階段做真人臨床實驗」。

研發實時AI智能內窺鏡系統的「Endovision Limited」聯合創辦及行政總裁Saurabh Jejurikar指,系統專攻腸道內窺鏡及上消化道疾病領域,可實時輔助醫生更精準進行檢查,準確度高達94%,且可縮減因經驗而造成的診斷差異,「系統的重點是做到標準化檢查,以駕駛為比喻,雖然司機可憑肉眼判斷路況,但我們的系統尤如Google地圖,有助消除盲點和確定路徑。故對實習醫生、初級醫生而言,如同是幫助他們追上資深醫生速度的工具」。

Saurabh提及,公司在2018年底成立,並在2020年進入「Incu-Bio」計劃,幾乎同時接觸並建立與中大的合作關係,「中大不但擁有優質醫療數據,也有大批優秀的臨床專家,協助我們建立AI數據庫,而在科技園的生態圈中,除有資金支援,也有專家協力就公司的業務和技術發展等方向,定出下一步目標,並協助我們建立業界人脈,對企業成長尤有幫助」。他透露,目前在港已完成涉及約466名病人的臨床研究,其技術方案亦已獲得歐盟《醫療器材法規》(MDR) 認證,計劃明年會加強在歐洲的推廣。