颱風麥德姆襲港,天文台昨日(4日)起發出三號強風信號,維持至今日下午3時許,未有發出更高信號,而澳門則在今日凌晨發出八號風球。這是自2022年熱帶風暴木蘭後,再次出現「澳門掛八、香港掛三」情況。在社交平台,亦有不少人質疑為何市面風勢較強,天文台仍不發出八號風球。

颱風麥德姆︱烈風「八中一」 過往多個八號信號風力相近甚至更低

「麥德姆」昨晚接近凌晨時間,採取了一段稍為偏西北的路徑,稍稍接近華南沿岸,風暴於今早約6時最接近香港,當時集結在香港之西南約340公里。不少市民於網上反映,感覺到「麥德姆」的風力強勁,認為可發出八號信號。

當然「憑感覺」不能作準,須參考實際風力數據。在天文台8個指定參考測風站(長洲、赤鱲角、流浮山、青衣、沙田、啟德、打鼓嶺、西貢)中,長洲自凌晨起風力居高不下,維持烈風水平(最高持續風速每小時63至87公里),風力最高時達每小時79公里(截至上午8時半數據)。而赤鱲角、西貢、啟德等站也一度錄得持續強風風力。

天文台因應2006年的「派比安事件」,於2007年實施的新準則。在上述8個監測站內半數測得烈風,八號信號才算「達標」,然而天文台近年對於八號風球的標準相對「手鬆」,不少熱帶氣旋襲港期間,只要香港市區有烈風威脅,基於安全起見仍會發出八號信號,以致近年不少八號風球,只有「八中一」(通常是長洲),網上亦有不少氣象迷稱這類風暴為「弱八」,具體案例包括2024年的超強颱風「摩羯」、2023年的颱風「泰利」等;2023年的颱風「小犬」甚至是九號風球個案,但同樣只是「八中一」。2024年的颱風「桃芝」同樣導致天文台發出八號風球,八站之中甚至完全沒有錄得烈風。

相關新聞:

颱風麥德姆︱三號波掛足24小時 網民湧天文台FB斥「咁大風都唔上八?」:啲風嘈到成晚無瞓

颱風麥德姆︱與十年前颱風「彩虹」路徑、風力相似

若計算具體風力,根據「香港地下天文台」分析,麥德姆影響香港期間,烈風廣泛影響離岸及高地,而本港整體風力比過往多個「八中一」的八號風球為強。所以到底發出八號信號的具體界線應該為何,一直引起不少市民討論。

不少氣象迷亦會將是次颱風麥德姆,與2015年10月初,即剛好十年前影響香港的颱風「彩虹」相提並論。當時「彩虹」於香港以南約320公里掠過,路徑與麥德姆相似,同樣是八站之中只有長洲錄得烈風(赤鱲角接近烈風),有4個指定站錄得強風或以上,整體風力在三號「封頂」個案中屬於較強。天文台當時亦未有發出八號信號,與今次麥德姆同樣屬於「掛與不掛」的尷尬區間。

颱風麥德姆︱強雨帶無掃過香港 市面「乾吹」未下大雨

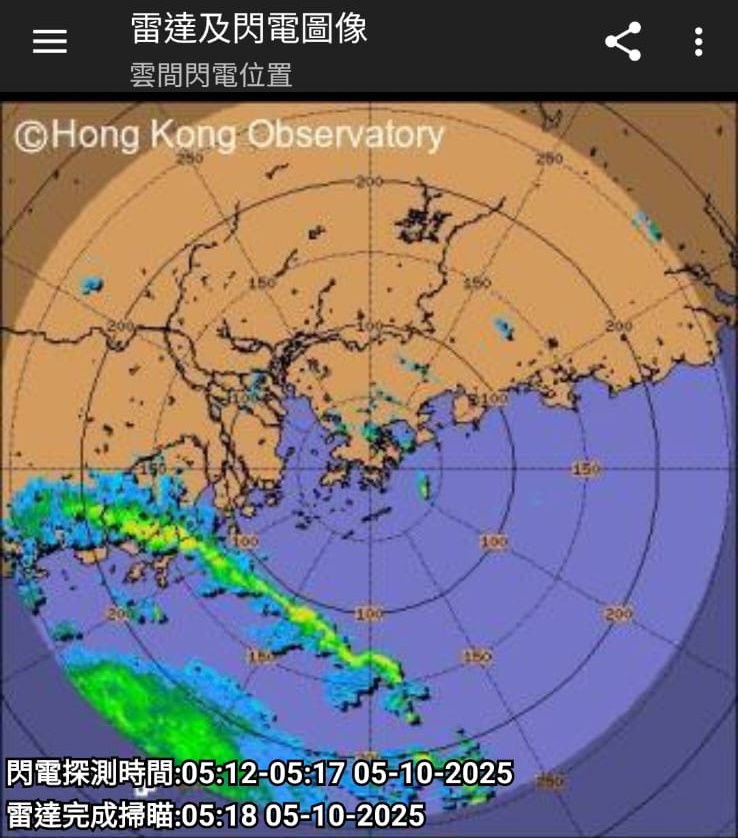

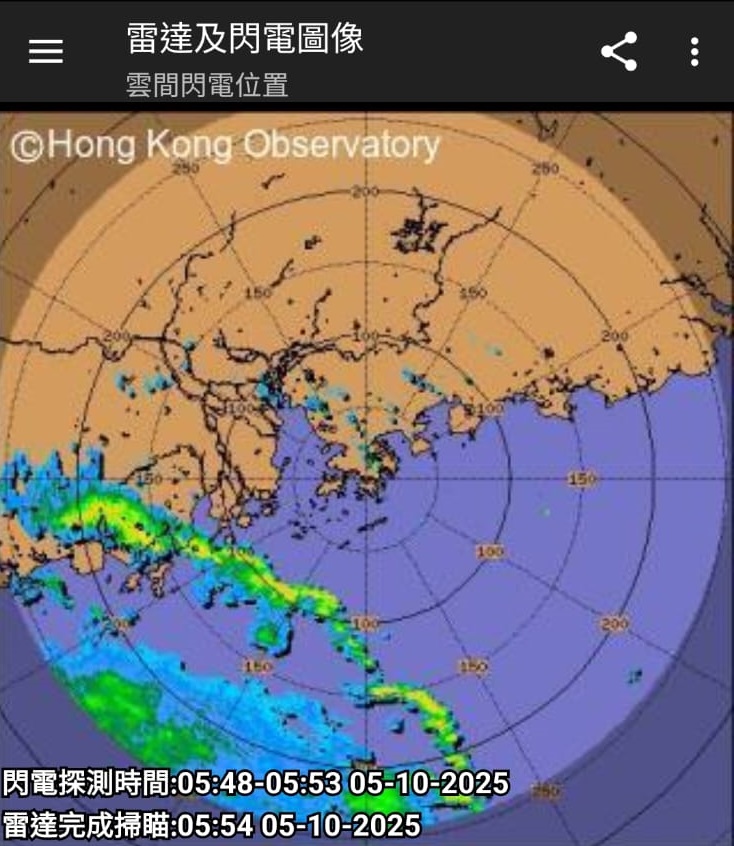

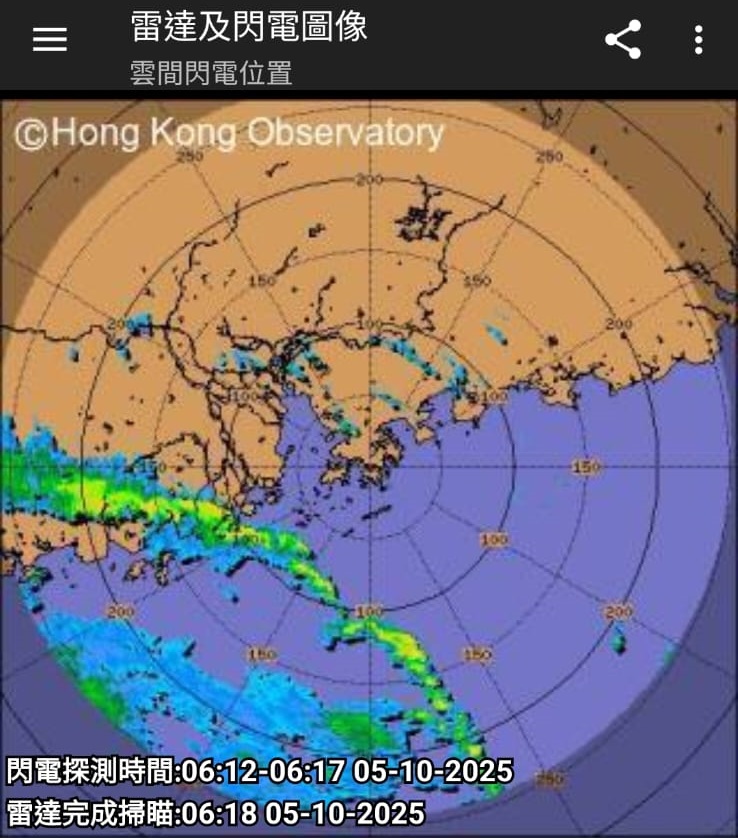

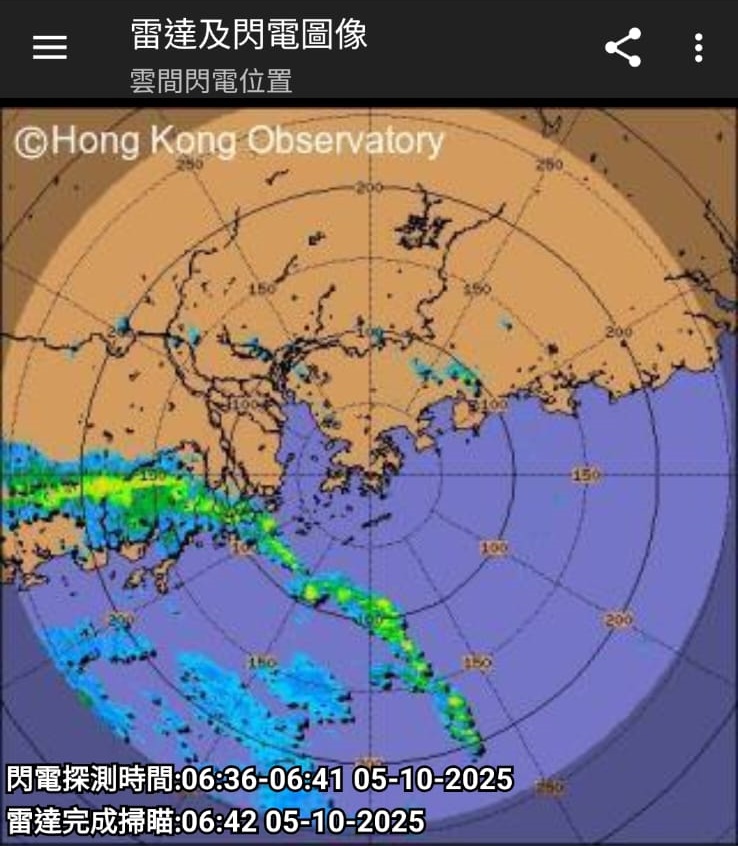

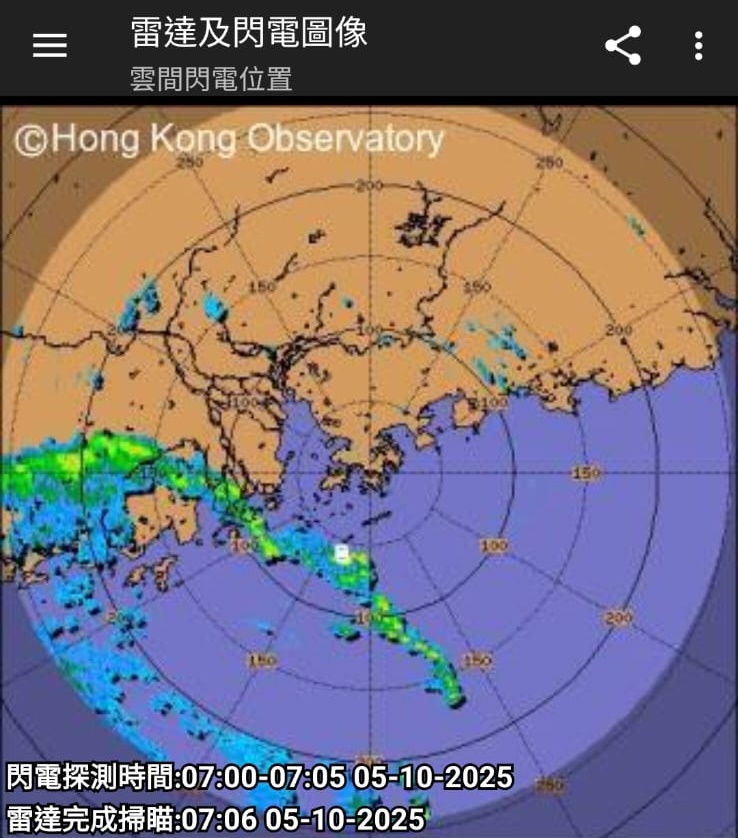

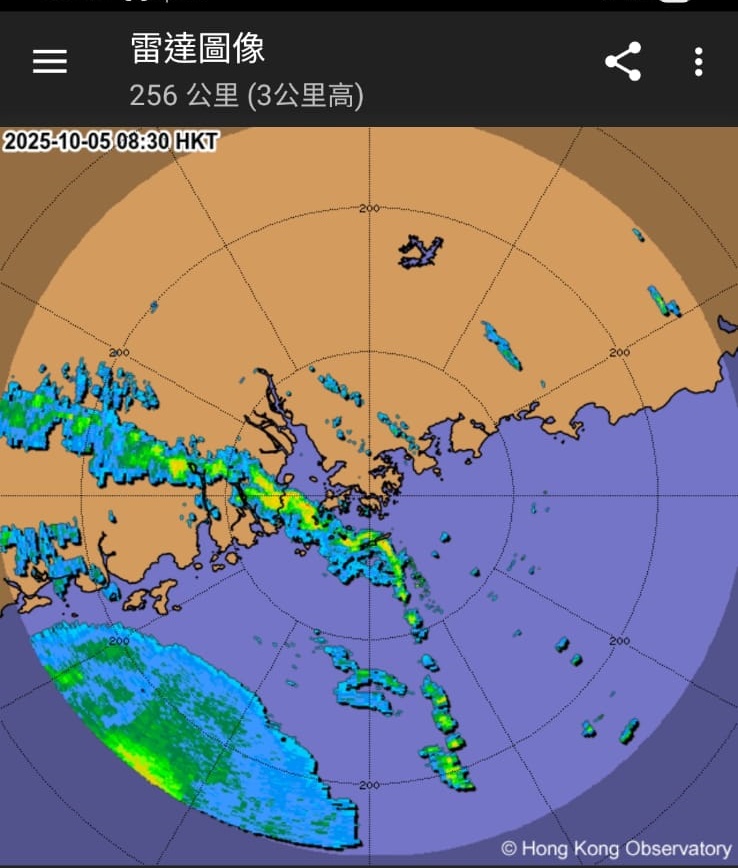

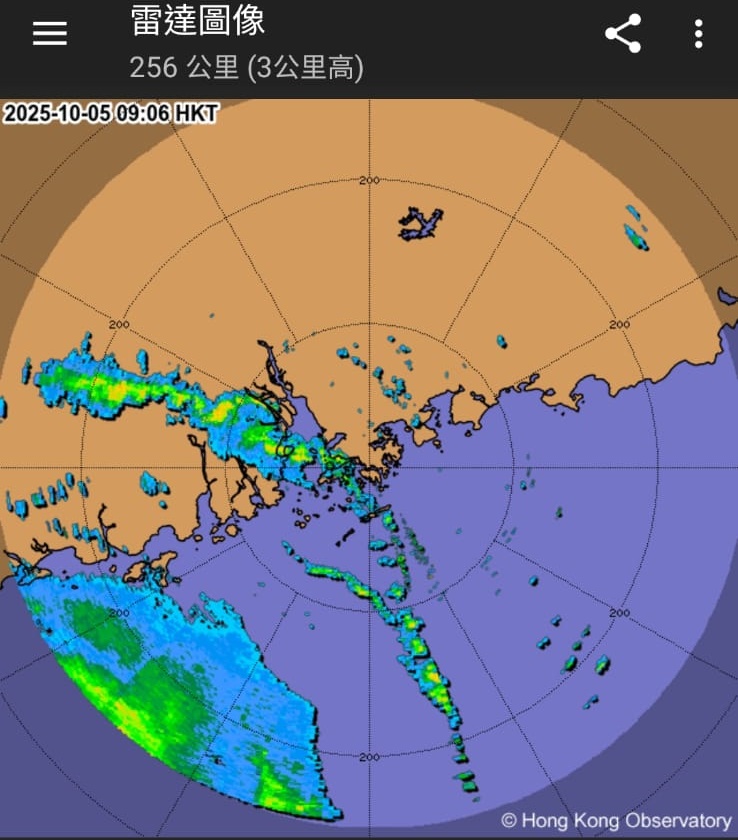

然而影響風力亦有另一個重要因素——雨帶。翻查麥德姆最接近香港期間,即周日清晨時段的雷達圖像,可見麥德姆外圍的強雨帶沒有影響香港,因此市面的雨勢不算強勁,屬於風暴外圍「乾吹」情況,不利進一步推高風力。

颱風麥德姆最接近港期間雷達圖象(點圖觀看):

現行指標創建者林超英:烈風僅「八中一」 三號風球理所當然

當年創建「八中四」指標的天文台前台長林超英向《星島頭條》表示,「預料(烈風)會『八中四』」是發出八號信號的指標,但當風暴因路線「微轉向」離港稍遠或其他原因導致風力比預期低,就會出現「八中一」的情況。因此烈風「八中一」並非八號信號的指標,在「八中一」情況下,只見三號風球是理所當然的。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武亦提到,「八中四」不是一個硬指標,天文台要考慮的因素有很多,而始終發出什麼信號,不可能完全視乎當時實測風力,因為信號的原意是預警,讓市民有所防備,目前天文台一般預早數小時就會告知「掛波」時間,預警性質越來越重。既然如此,就會有風力不如預期的可能性,所以近年多了所謂「弱八」的個案亦無可避免。但作為氣象部門,若明知有錯報風險,一般原則都是「err on the safe side」,即「錯得穩陣啲」,寧可風力未完全達標也發出信號,免卻人命傷亡。

至於「麥德姆」強雨區未影響香港是否今次風力未達標的主因,梁榮武認為有一定影響,但並非絕對,因為影響風力的因素很多,如高壓脊的位置和強度、有否其他天氣系統疊加風力、雨區位置等。其中2006年「派比安事件」,本港風力遠高於預期的原因,正是因為有一條強雨帶剛好長時間覆蓋香港。