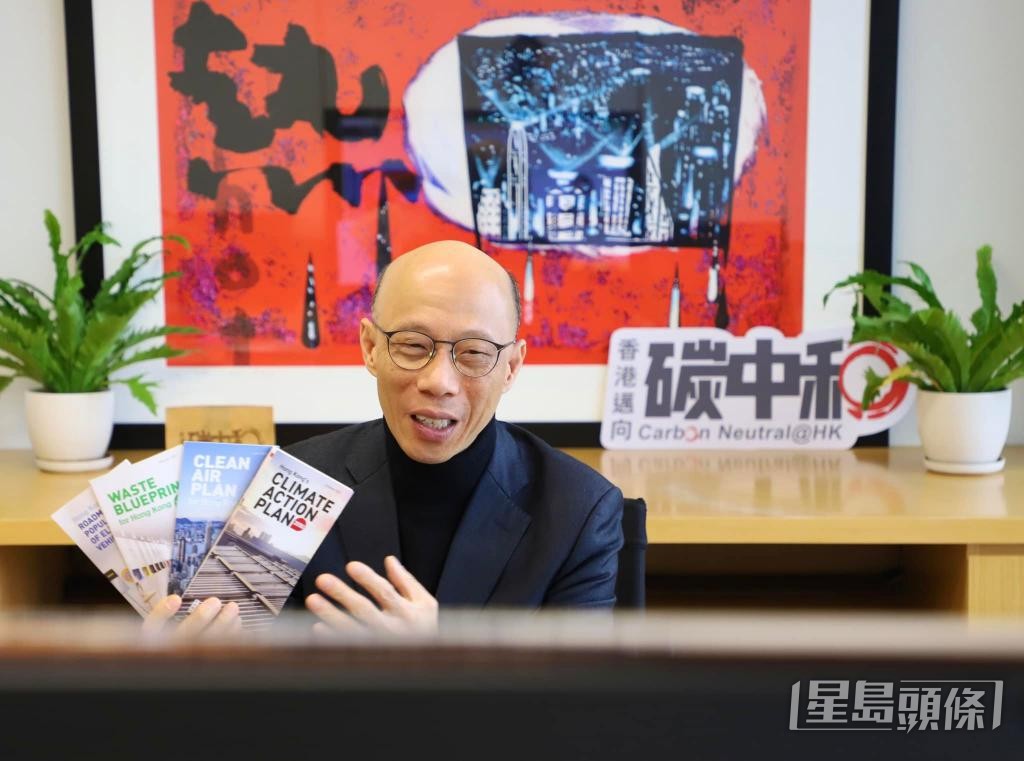

邁向碳中和是人類共同願景,近年本港減碳漸見成效,環團預期可達成2035年前把碳排放量從2005年水平減半的中期目標,惟其後減幅恐停滯不前。明年是《香港氣候行動藍圖2050》每5年一檢的期限,環團促當局及早規劃下階段減碳策略,有建議及早徹底淘汰燃煤發電、加速更換電動車、提高建築物能源效益,並預期科技發展有助研發生產廉價綠氫,加快減碳進程。學者指,市民亦應投入綠色生活,一起節能減廢,讓全民為實現2050年前碳中和的終極目標而努力。

因應氣候危機,港府於2021年發表《香港氣候行動藍圖2050》,提出「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」的4大策略,希望香港能於2050年前實現碳中和,《藍圖》的中期目標,是力爭2035年前把香港碳排放量從2005年的水平減半,即由2005年的約4000萬公噸,減至2035年的2000萬公噸。

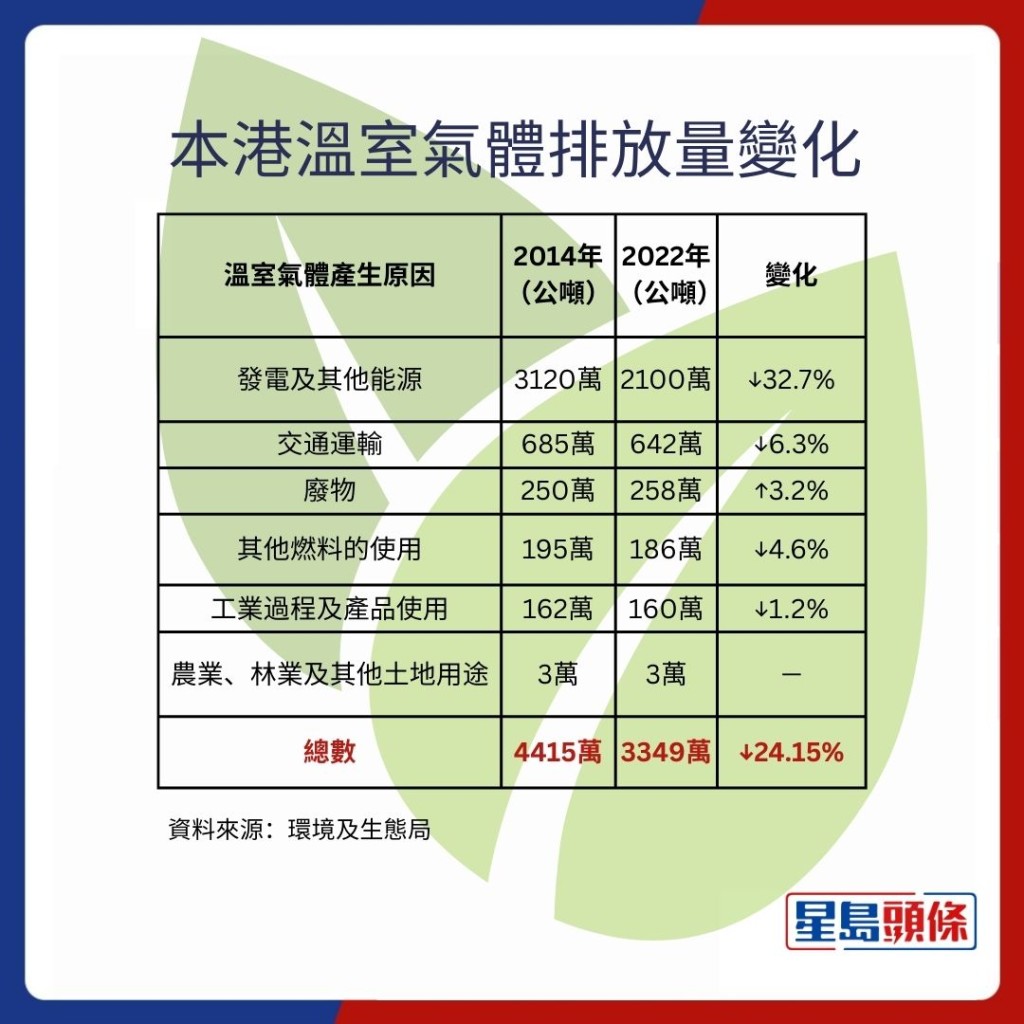

本港的碳排放量於2014年達峰,當時人均碳排放量為6.2公噸,由2014年至2022年,本港溫室氣體排放量下降24%,當中與發電相關的減幅最大,達32.7%(見表)。2023年,本港溫室氣體排放量為3450萬公噸,較2005年下降20%,亦較2014年下降約25%。該年度人均溫室氣體排放量是4.58公噸,較2005年及2014年下降近30%,僅是美國的4分1及歐盟的60%,亦低於首爾的4.9公噸及新加坡的10.4公噸。

倡提早停止新登記燃油私家車

現時本地溫室氣體中,61%來自發電,運輸、廢物處理則各佔18%和8%。對本港能否於2035年達成碳排放量減半的中期目標,綠惜地球總幹事劉祉鋒指,因發電是本港最主要溫室氣體來源,集中火力從發電燃料中減碳才可望取得最大成果。香港大學機械工程學系教授梁耀彰亦指,近年兩間電力公司大幅以天然氣取代燃煤發電,當中天然氣比例已增至逾50%,煤則只佔20%,成功大幅減碳,對未來能達成中期目標感到樂觀。

公共智庫「思匯政策研究所」行政總監姚俊業,以該智庫研發的「香港能源政策模擬器」推算,政府若落實《藍圖》的減碳策略,預期未來10多年本港的碳排放量會以「先慢後快」形式下降,即由現時至2030年代初期,每年碳排放量平均減少1%至2%,若其後能引入更多零碳電力,減幅將更顯著,再加上運輸及工業的減排量,預期3至4年間將可減少約1000萬公噸。他亦建議,政府於未來10年間加快淘汰燃煤發電,並提早於2030年前停止新登記燃油私家車,有望提前完成中期目標。

冀科技進步降低綠氫成本價格

《藍圖》亦訂立本港於2050年前實現碳中和的目標,梁耀彰認為存有挑戰性。他估計,未來以天然氣取代燃煤是大趨勢,惟當天然氣用量飽和,將令減幅停滯不前;劉祉鋒亦稱,以天然氣發電雖較燃煤「潔淨」,但天然氣仍有一定碳排放量。二人稱,長遠要引入零碳電力如核電,或被視為最潔淨能源的綠氫,才可望加快減碳步伐。對綠氫現時生產成本高昂,梁以電動車技術近年急速發展為例,預期未來科技進步可望降低綠氫成本及價格,或本港可由內地輸入廉價綠氫,有助減排。

交通運輸上,政府訂下於2035年或之前停止新登記燃油私家車,近年亦鼓勵市民換購電動車,至今年2月底,本港電動車數量達11.4萬輛,雖較2019年增加10萬輛,但僅佔全港90萬輛汽車的12.6%。劉祉鋒指,電動車於行駛時確實是零碳排放,但關鍵是需要充電以維持運力,亦即耗用電力,令問題回到生產電力過程是否低碳,甚至零碳的問題。不過,梁耀彰認為當未來電動車成主流,甚至完全取代燃油汽車,屆時可取得大額的減碳量。

建築物佔全港耗電量89%,當中逾60%的碳排放來自冷氣、電梯及電燈。劉祉鋒指,近年商場及商廈流行建造玻璃幕牆,而建築物外牆具防止樓宇受室外冷熱干擾,但玻璃幕牆卻讓陽光直接透入,間接增加冷氣機製冷功能,增加電力消耗。他稱,建築業界未來應注重「總熱傳送值」的綠色建築概念,減少耗用電力。

明年是《藍圖》公布後每5年一檢的期限,姚俊業稱,2035年後本港的減碳進展欠明朗,促當局部署長遠策略,如加快轉型至零碳能源、投資大型電網基建和儲能電池,以及協助整合可再生能源和核能納入電網。另外,為各行業制訂減碳時間表及細化減碳方案,讓各行業可以依循執行。

籲市民綠色生活共同減廢

不過,由2014年至2022年間,本港涉及廢物處理的溫室氣體排放量不減反增,梁耀彰指,減碳是全民的事,市民亦應建立綠色生活,一起減少家居廢物,並建議當局適時重推垃圾徵費方案,當市民要付錢丟垃圾,便會正視減廢問題。姚俊業亦指,由現在至2050年,若每年家居用電節省1%,至2050年可累計節省25%的電力。

環境及生態局回覆指,香港正穩步邁向2035年的減碳目標,並按《巴黎協定》精神,約每5年檢視《藍圖》,更新減碳策略,預計明年發布檢視結果。在發電上,局方指會在2035年或之前停用燃煤發電,及增加零碳能源發電。隨着清潔能源輸電系統的強化工程於明年完成,及將軍澳第132區預留土地興建電力設施,將可加大內地電力輸港,爭取2035年或之前提高零碳能源發電比例達60%至70%。

另外,機電署制訂的《建築物能源效益守則》2024年版,其節能效果將提高逾20%,估計至2035年可為建築物每年節省54億度電;去年底公布的《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》,政府預留4.7億元資助專營巴士商轉購約600輛電動巴士,以及1.35億元資助的士業界轉購3000輛電動的士,預計每年減少20萬公噸碳排放。

水塘鋪太陽能板成效高 宜引入商界參與營運

按《香港氣候行動藍圖2050》,可再生能源未來在發電燃料組合中亦佔一定比重。有環團指,近年水務署在3個水塘進行太陽能發電先導計劃,成效不俗,亦合乎國際間倡議於水塘鋪設太陽能板發電的趨勢,促政府加快引入商業營運模式,自行發展可再生能源。

自2017年起,水務署先後於石壁水塘、船灣淡水湖及大欖涌水塘,安裝3組各100千瓦的小型浮動太陽能板發電系統,發現各系統每年發電量達12萬度,相當於36戶普通家庭的年用電量,成功為地球每年減少84公噸的二氧化碳排放量。綠惜地球總幹事劉祉鋒指,於水塘平靜的水面設置太陽能板,將取之不盡又無價的太陽能轉為電能,是本港最可行的生產可再生能源方案。

面對2050年前實現碳中和的期限逼近,劉祉鋒建議當局盡快落實於水塘鋪設太陽能板發電的工作,並透過招標引入商界參與,批出長期經營權,讓商界敢於投資營運。他相信,該類潔淨能源亦能吸引電力公司購買,政府可負責監管,以保護水塘環境不受污染。現時日本、泰國及馬來西亞亦有利用水塘水面鋪設太陽能板發電,而本港有17個水塘,他稱雖未必所有水塘適合安裝太陽能板發電系統,但建議港府放手一博。

覆蓋水面可減少存水蒸發

《藍圖》下,當局力爭在2035年或之前,把發電燃料組合中可再生能源在所佔比例提升至7.5%至10%,往後再增至15%。近年,中國、美國、瑞典及泰國等專家組成的團隊於《自然可持續發展》期刊發表論文,分析在水塘鋪設太陽能板,利用陽光發電的優勢,而且太陽能板覆蓋水面,可減少存水被蒸發。

專家更估算全球約有11萬個水塘,即使只撥出30%面積發電,已可供應全球40%電力,促各地政府考慮。

記者:關英傑