一部名為《Slam Frank》的美國音樂劇在德國引發了激烈爭議,並在紐約(New York)的舞台上獲得了意想不到的成功。該劇將年輕的猶太日記作者安妮・法蘭克(Anne Frank)描繪成一位泛性戀的拉丁裔嘻哈音樂家,此舉觸動了敏感的歷史神經。儘管批評聲浪猛烈,該劇的門票卻迅速售罄,演出檔期甚至已延長兩週,顯示出巨大的市場需求。

在「AsylumNYX」劇院的舞台上,每週六次,名為安妮・法蘭克的角色登場,她胸前佩戴著超大的黃色猶太星,以舞蹈和饒舌的方式講述她在阿姆斯特丹(Amsterdam)的躲藏經歷,這段經歷正是其世界聞名日記的基礎。與傳統的戲劇不同,這部作品選擇了嘻哈和諷刺作為其核心表現手法,顛覆了觀眾對這位歷史人物的傳統認知。

諷刺劇的爭議核心

《Slam Frank》將自身定位為一部諷刺劇,旨在嘲諷當代社會的包容性與「覺醒文化(wokeness)」。身為猶太人的作者兼作曲家安德魯・福克斯(Andrew Fox)表示,他希望透過這部作品展示社會辯論如何扭曲歷史。在這部劇中,38歲的福克斯指導一個劇團創作關於安妮・法蘭克的戲劇,而劇情本身則不斷滑向荒誕,例如角色們在衣服上釘上巨大的猶太星,或是不斷發現新的受壓迫少數群體。

強烈反彈與票房成功

這種挑釁性的詮釋引發了強烈的社會反彈。一份網路請願書要求立即停演該劇,指責製作方矮化猶太人大屠殺。請願書中寫道:「這部音樂劇將大屠殺的災難變成了一場充滿錯誤訊息的奇觀,數百萬人的痛苦遭到了嘲弄。」然而,與爭議形成鮮明對比的是,儘管該劇的行銷預算僅有60美元,其門票幾乎全部售罄。福克斯在接受英國《每日郵報(Daily Mail)》採訪時為作品辯護,並透露其創作靈感來自2022年一場關於安妮・法蘭克作為白人女孩所擁有之「特權」的推特(Twitter)爭論。

安妮・法蘭克於1929年出生於德國美因河畔法蘭克福(Frankfurt am Main),為躲避納粹迫害,她與家人逃往阿姆斯特丹。在德國佔領期間,法蘭克一家躲藏在父親公司的後屋長達約兩年。1944年,他們被蓋世太保(Gestapo)逮捕。安妮・法蘭克最終於1945年春天在卑爾根-貝爾森(Bergen-Belsen)集中營去世。正如《紐約時報(New York Times)》所評論的,音樂劇中的安妮・法蘭克似乎更關心自我實現,而非納粹的威脅,這種處理方式對許多觀眾而言仍然難以接受。

來源:euronews.com

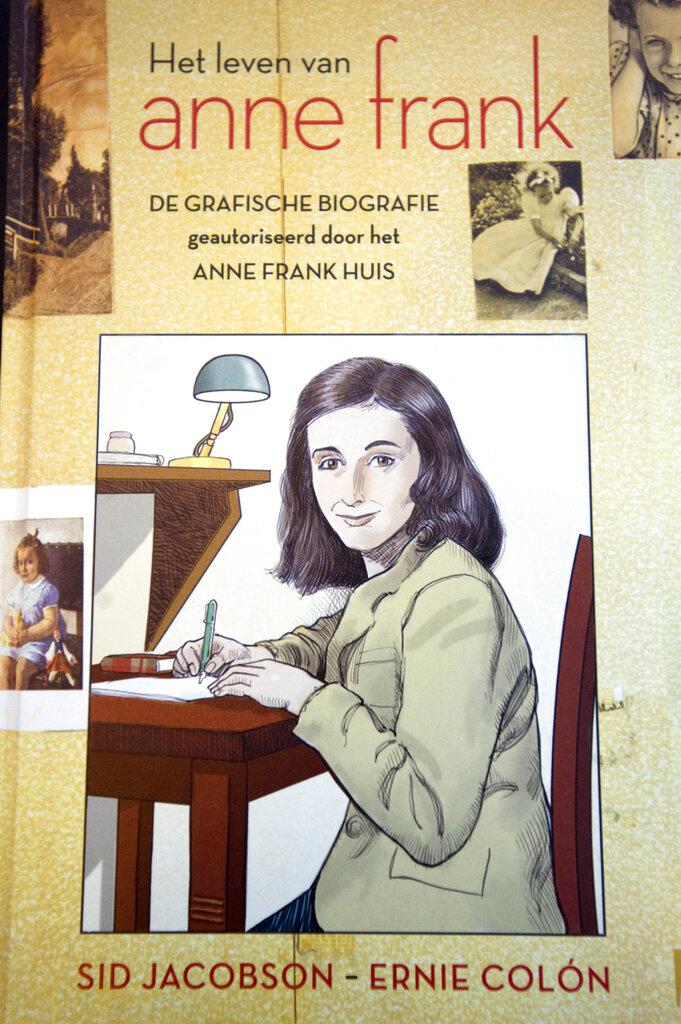

封面來源:2010年7月9日,星期五,荷蘭阿姆斯特丹的安妮・法蘭克之家博物館(Anne Frank House Museum)。圖中展示著一本關於安妮・法蘭克的漫畫書。安妮・法蘭克之家博物館於本週五推出了一本圖像小說(graphic novel)版的安妮・法蘭克傳記,希望能藉此將這位猶太少女日記作者及其在納粹集中營逝世的故事,帶給更廣大的讀者群。博物館發言人安娜瑪麗・貝克(Annemarie Bekker)表示,這本出版品鎖定的客群,是那些平常可能不會去閱讀《安妮日記》的青少年;而《安妮日記》早已是大屠殺(Holocaust)歷史中流傳最廣的文獻。美聯社