本屆政府力推青年工作,港青到內地、海外交流及實習的機會越來越多,民政及青年事務局早前公布今年度的國際、內地青年交流資助計劃,以及青年內地實習資助計劃的審批結果。副局長梁宏正接受《星島》訪問時表示,有關計劃反應相當好,越受青年關注,冀計劃助青年裝備自己,又指即使政府財赤,也會盡最大努力提供機會讓年輕人認識國家。有參加內地實習計劃的學生表示大開眼界,發現內地比想像中先進。

逾3.2萬青年到內地及海外交流 申辦機構同升

民青局指,2024/25年度超過3.2萬名青年到內地及海外交流,比前一個年度的2.3萬人大幅上升;實習方面,已有約4800名青年順利完成實習項目,比前一個年度的2900人大增。

各項實習計劃的申辦機構及申請人數,均較去年同期上升,如2025/26年度申請舉辦青年內地交流資助計劃的機構比去年同期多出三成;國際青年交流資助計劃則多出七成半;內地專題實習計劃的申請人數比去年上升六成。

梁宏正:多方面確保非「觀光團」

民青局轄下多個實習、交流計劃,涵蓋內地、海外及本地。其中「內地專題實習計劃」,為青年提供到北京故宮、大熊貓國家公園臥龍片區、中國科學院、敦煌石窟實習的機會;聯合國義工實習計劃更可讓青年到聯合國教科民組織、兒童基金會等實習,並在哈薩克斯坦、尼泊爾等地服務。

梁宏正表示,青年參加實習計劃需長時間離港,認識當地民情和文化,同時也是認識國家、世界發展大勢的機會。青年專員陳瑞緯指,計劃申請人數增加,皆因青年向同儕分享實習經驗,成功「靠口碑」吸引青年,局方也因應年輕人需求,提供更多機會。

計劃提供的崗位中不少屬創科領域,梁宏正表示,無論民青局、申請資助團體,會因應青年需要尋找相適應的崗位。

至於如何篩選申辦實習交流的團體,梁宏正指有一系列指引及審批程序,團體帶青年到其他地方交流,政府需確保團體「信得過」,因此團體要有相當經驗。他強調交流團必須以交流為主,觀光不能佔行程超過一半時間,並以海洋公園為例,一般旅客可購票到海洋公園遊玩,但交流團則需帶年青人了解園區運作。他又指,如青年到海外交流,可拜訪中國駐當地大使館,並與當地青年交流,多方面確保是交流團,而非「觀光團」。

東江水供港60周年 30團北上交流

至於如何衡量計劃成效,陳瑞緯表示,會要求受資助機構向每位參與者派發問卷,局方會詳細檢視回饋,審視交流實習團未來運作和內容,例如需否按年青人看法調整。

政府財赤嚴重,局方對計劃資助額會否減少?梁宏正表示,會盡最大努力提供更多機會讓年青人認識國家,今年批出的項目跟往年相若,且有部分交流團屬特色主題,例如今年為東江水供港60周年,有30個團會去江西、河源、惠州等地交流,加深青年對東江水歷史認識。

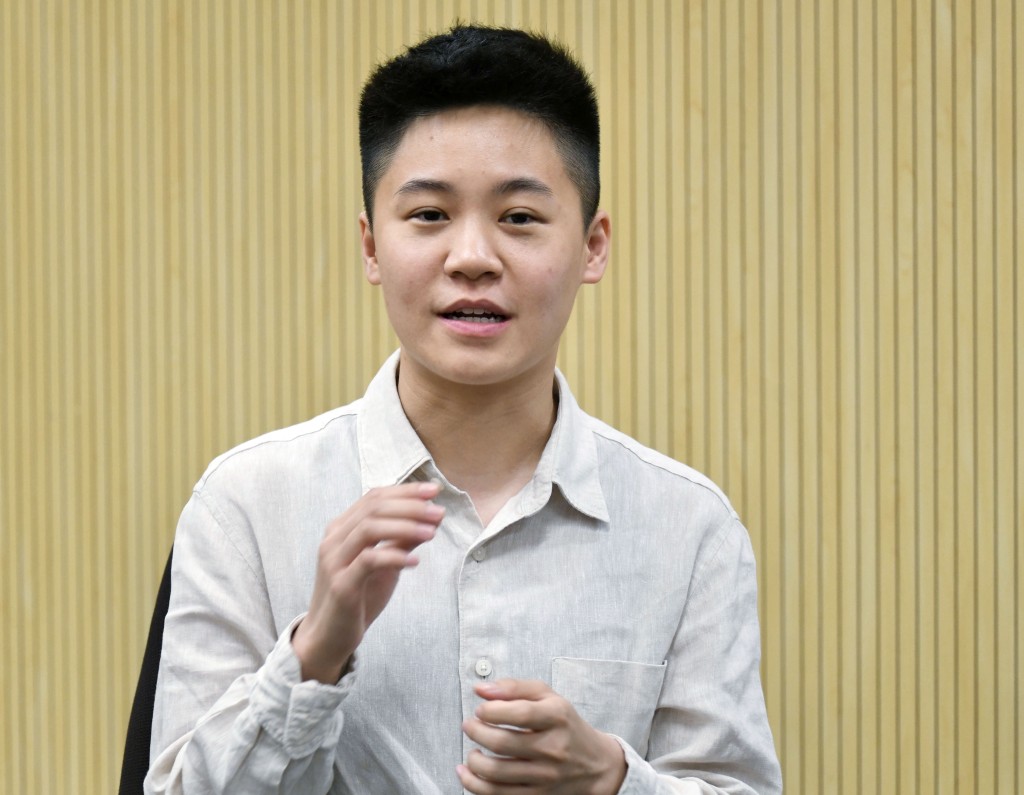

大學生任敦煌莫高窟講解員 稱內地非想像中「唔先進」

現就讀教育大學中國語言及文學系三年級的賴志賢,2023年參與敦煌青年實習計劃,學習敦煌莫高窟知識及做實習講解員。他說,中學曾參加海事博物館青年講解員計劃,之後希望了解更多陸上絲綢之路的知識,因此參加實習計劃, 形容實習令自己變得更自信,未來希望擔任中文老師,培養青年對中華文化的歸屬感。

他指身邊很多同學原本覺得內地落後,對內地實習不感興趣,但他發現內地並非想像中「唔先進」,實習歸來後,已成功推薦2個同學報名。

現任職社工的鄧雪兒曾參與青年內地實習資助計劃,到天津一小區做實習社工。她過去只接觸香港生活,到內地實習後「大開眼界」,例如有很多生活化的手機軟件,十分方便。她曾分別在內地和香港任實習社工,內地主要為小區的居民服務、辦活動,且注重中華文化宣揚、居民身心發展,定時舉辦講座、運動競技賽等活動,香港則較注重到學校接觸青年,工作內容不一。

記者:曾卓琳