本港有逾60%中小學生,每日花至少2小時使用手機或上網作娛樂用途,令人關注網絡成癮的問題。現時多地已立法制訂不同規管措施,有本港學者認同立法有助保護心智未成熟的青少年,應對網絡誘惑,亦有學者認為置身高度數碼化社會,傳授智慧上網技巧優於立法,並寄望明年公布的《中小學數字教育藍圖》能帶來契機。有家長表示,常因限制使用手機與子女發生爭執,憂立法後因監管不力惹上官非。社工則指出,部分學童沉溺上網牽涉家庭及學業因素,處理問題根源才是上策。

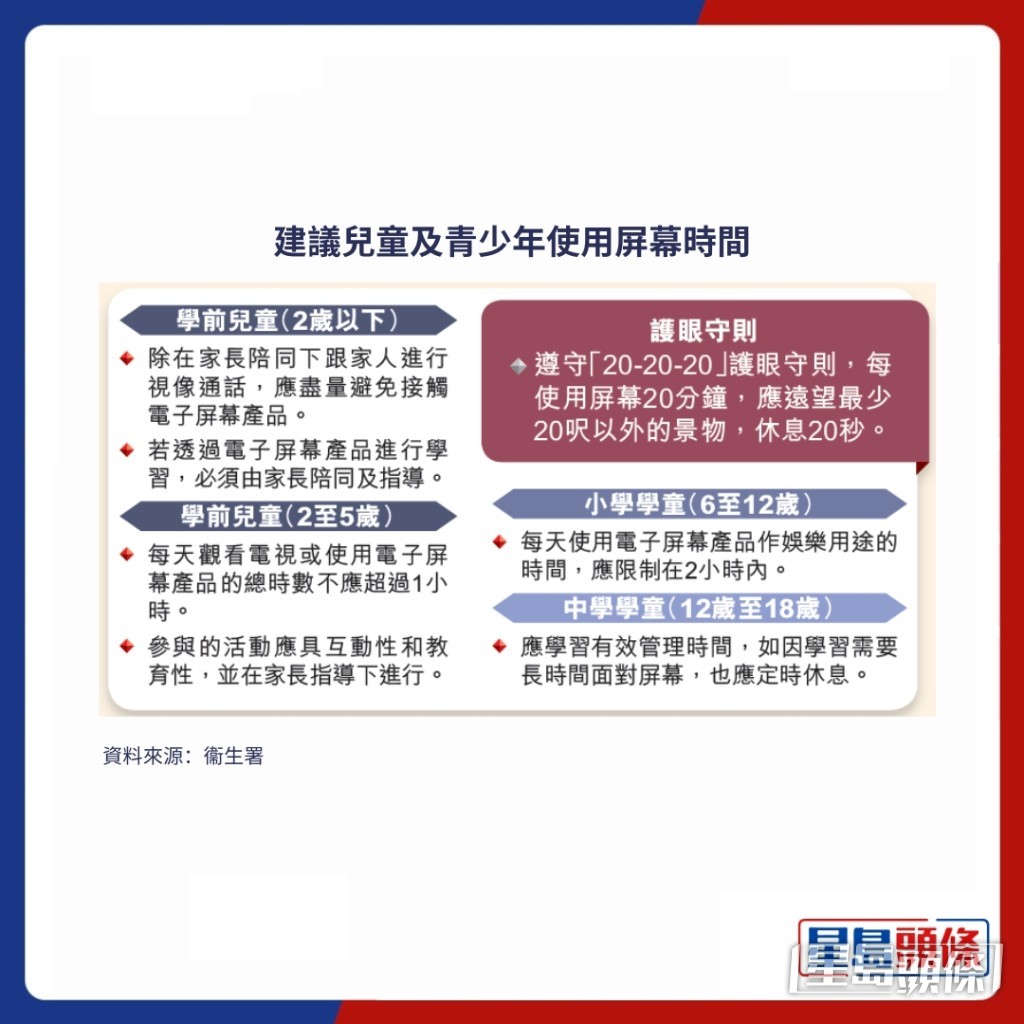

青少年網絡成癮及長時間使用手機,近年成為全球關注議題。世界衛生組織去年發表研究報告,調查中亞、歐洲和加拿大44個國家和地區近28萬名11至15歲青少年中,11%屬社交媒體成癮,另有12%面臨網絡遊戲成癮風險。今年4月,衛生署公布最新《學生健康服務周年健康報告》,發現61%學童在一般上課日,每日花2小時或以上作網上娛樂,較8年前增加17%(見表)。

6成中小學生日花逾2小時上網

多項本地研究顯示,每10名青少年中便至少有1人沉迷互聯網或網絡遊戲。早前有中學使用金屬探測器掃描學生書包,搜查學生有否攜帶手機回校,引致部分家長不滿。近日有家長團體指,逾80%受訪家長曾因手機使用問題與子女發生衝突,亦有學童因使用手機而減少戶外活動,甚至遭受網絡霸凌及接收不當內容。

育有2名就讀小5及小2女兒的陳太指,從小與女兒約法三章,每晚完成溫習後可玩手機半小時,但自9月起長女整晚「機不離手」,多次就「收手機」問題發生爭執,擔心日後立法,恐因監管不力惹上官非。育有2歲女兒的Amy也指,時刻提醒自己不要將手機當「電子奶嘴」,但又怕女兒較遲接觸電子產品影響學習,心情矛盾。

香港中文大學教育學院課程與教學學系副教授趙建豐指,本港對青少年健康使用手機上採取較溫和措施,僅就屏幕使用時間提供建議及指引(見表)。他認為,長時間使用手機會影響青少年在休息、放鬆、人際關係和抗逆力的表現。

趙解釋,青少年心智未成熟,不懂分辨真假資訊,亦易因欠缺自制力而沉溺網絡,甚至成癮,長時間使用手機會導致人際關係疏離,影響社交生活及抗逆力。面對數碼洪流,他認為當局可採取嚴厲措施,如立法規管學童使用手機的年齡,並培養學童獨立及批判思維,讓他們不至於被手機牽着走。

註冊社交媒體倡設年齡限制

過去1年,立法會至少三度討論規管青少年使用電子產品及互聯網的議題,今年6月更通過不具立法效力的議員議案,促請政府參考其他地區經驗,推廣正確使用電子產品。

根據聯合國教科文組織統計,截至去年底,全球有逾79個國家或地區立法禁止學童在學校使用手機,當中南韓將於明年3月起,禁止中小學生在課堂上使用手機及智能裝置。法國近年亦通過多項法規,包括校內禁用智能手機、電子產品須預設家長監護功能,以及未滿15歲的青少年註冊和使用社交媒體須經家長同意。

香港大學教育應用資訊科技發展研究中心主任黃家偉指出,手機及平板電腦已融入日常生活,特別是近10年出生的「手機世代」,手機既是學習工具,也是娛樂與社交的媒介,「要他們減少接觸並不實際。」他認為,重點不在於令學童減少接觸手機,而是讓他們明白沉迷手機衍生的健康及社交問題,配合智慧上網的方法,協助學童掌握使用科技的主導權。他補充,學童正值青春期,硬性立法規管恐引起反感。

學童使用社交媒體或遭遇網絡攻擊及欺凌,是另一項備受關注的議題。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝認為,立法就青少年註冊社交媒體設定年齡限制,比立法規管學童使用手機年齡可取,亦較易執行。下月起,澳洲將禁止16歲以下兒童使用社交媒體,成為全球首例,違者將被罰款。

香港家庭福利會提供網絡教育及輔導服務,其青少年服務高級經理吳浩希指,由千禧年間「網吧」興起,至現時智能手機普及,家長均擔心子女因沉迷「打機」及上網影響學業。他指,理解家長的憂慮,但留意到家長往往將問題聚焦於手機,忽視子女長時間用手機的根本原因;部分青少年受家庭和學業困擾,在網上找到朋友及身份認同,形成依賴手機,當自身問題得到解決,沉溺情況亦會改善。

冀《數字教育藍圖》帶來契機

早前《施政報告》提出促進數字教育,教育局將於明年發表《中小學數字教育藍圖》。黃家偉期望《藍圖》能帶來契機,讓學校於現有框架下有效應對人工智能(AI)發展大勢,助學童辨別網絡真偽。他也建議,當局研發「數字科技體檢」應用程式,鼓勵學童安裝,以定期報告手機使用時間,若發現潛在成癮個案,便安排社工跟進。

衛生署回覆指,立法規管使用電子屏幕產品須考慮多項因素,包括公眾接受程度、如何規管及執法等。署方指,政府現時沒有相關立法計劃,但會成立包括教育界人士、專科醫生及其他專業人士的跨部門專家小組,就青少年及兒童在觀看電子屏幕時間及使用社交媒體的健康影響作出討論及提供建議,專家小組預期於本年底前召開首次會議。

教育局亦指,鼓勵學校教導學生正確使用互聯網,與學生分析沉迷上網及使用電子產品的負面影響,引導學生反思。去年,局方推出更新版《香港學生資訊素養》,加入創科應用所涉及的道德議題,讓學生正確和健康地使用互聯網及電子裝置。

局方正編訂《中小學數字教育藍圖》,將涵蓋推展數字教育的具體方案,包括訂定「人工智能素養」學習架構、將人工智能教育納入核心課程及強化教師的人工智能培訓等。

學童藉「打機」獲滿足感 家長應理解情緒與需要

有資深社工指,若家長只着眼於子女「打機」的表象,難從根源解決問題,應嘗試理解其反映的情緒與需要。

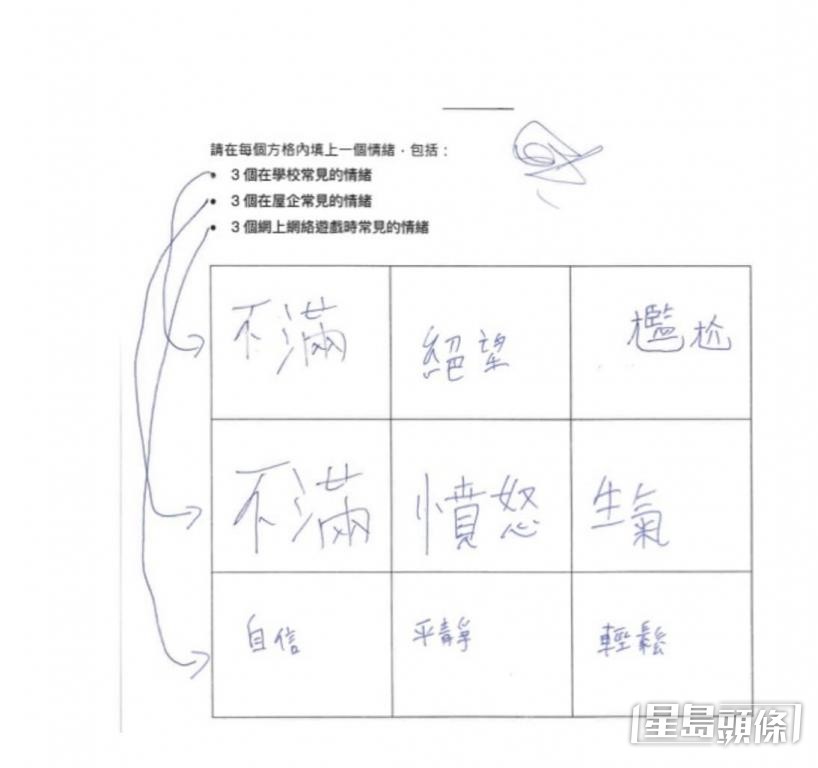

香港家庭福利會青少年服務高級經理吳浩希指,在處理相關個案時,一般會請學童就「家庭」、「上學」及「打機」3方面,寫下3個情緒表現,藉此了解其心理狀態與壓力來源。他舉例,部分學童在「家庭」與「學校」方面寫上負面情緒,如不滿、憤怒、絕望和尷尬等,但在「打機」中感到自信、平靜及輕鬆。

吳浩希稱,從上述表述已顯示學童於家庭及學業上得不到滿足感,藉「打機」消磨時間,惟部分家長只着眼於「打機」的表徵行為,更認為「打機」是問題所在,令兩代分歧擴大。

學業家庭社交感挫敗

他分享,曾接觸一名中學生,對方成績差,在學校沒有朋友,但酷愛網上遊戲,憑不俗的技術獲得成功感,亦結交到朋友。然而在母親眼中,該青年是典型沉迷「打機」、荒廢學業的「壞學生」。他指,當向家長解釋兒子在學業上的挫敗,以及從遊戲中獲得正面情緒,家長終嘗試接納其「打機」行為,母子關係亦逐漸回暖。

「打機」亦可能是青少年逃避家庭問題的方式,吳浩希曾處理一宗小5女生的個案,女童父母指女兒在校內沒朋友,生日當日亦躲在房間觀看韓國明星的影片,認為她「機不離手」,影響生活。女童卻向他說出截然不同的故事,指父母因婚姻問題經常爭執,她深感困擾,亦覺得無能為力,選擇「打機」消極逃避。他其後向女童父母解釋事件背後原因,雙方終取得諒解。

記者:關英傑