本報記者黃偉江三藩市報道

11月1日,在三藩市中華文化中心舉行了一場別具意義的紀錄片《團結》(Rally)社區特別放映會,吸引約三百名市民入場觀賞。影片以傳奇華埠領袖白蘭(Rose Pak)的一生為主線,講述她如何憑藉堅定的信念與行動,帶領華埠由邊緣化走向政治舞台中央,成為全市最具影響力的少數族裔社區之一。

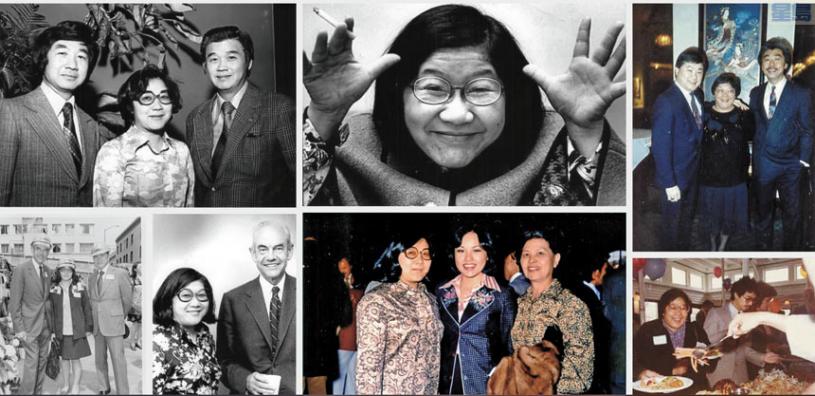

放映結束後,現場舉行座談,前市長布朗(Willie Brown Jr.)、前市參事會主席佩斯金(Aaron Peskin)及現任市參事陳詩敏均出席,分享他們眼中的白蘭,及她對社區與城市政治的深遠影響。

白蘭基金會及中華總商會行政主任李婉兒表示,今年是白蘭逝世九周年,基金會希望透過紀錄片重現她的精神與貢獻,教育新一代移民領袖。「白蘭一生為社區奔走,敢言敢為,希望年輕一代能延續她的力量,繼續為華人爭取發聲的權利。」

嚴厲但真誠 敢於直言

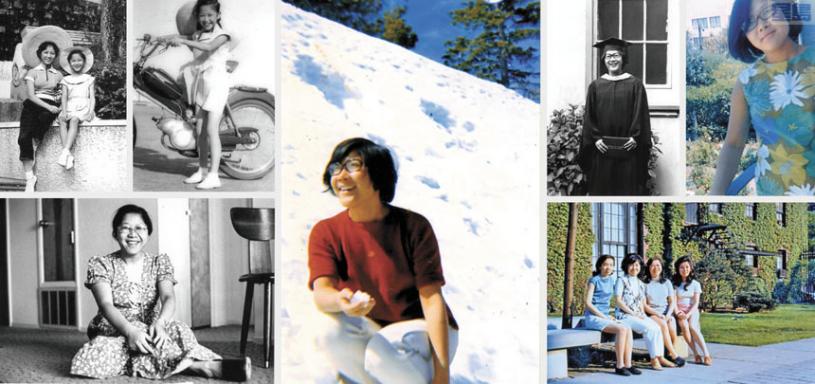

基金會董事何文健指出,《團結》已在全美多地社區巡迴播放,加入中文字幕,讓更多華人觀眾了解這位傳奇女性的故事。「白蘭從留學生到記者、從無證移民到政治顧問,她的生命本身就是社區奮鬥史。」

陳詩敏回憶,白蘭不僅在政治上影響深遠,更是許多後輩的導師。「她嚴厲但真誠,敢於直言,使她贏得尊重。希望新一代能像她一樣勇於發聲。」她表示,這是布朗、佩斯金首次完整觀看白蘭的紀錄片,認為包含不少親歷者的幕後故事。

布朗稱讚紀錄片精準、完整呈現三藩市政壇生態及白蘭的真實角色,是極具教育意義的城市政治史素材。他強調白蘭無黨派屬性,核心信念是為社區著想,擅於激發政客的責任感與參與度,曾力助佩斯金突破任期限制重返政壇。

布朗直言白蘭的離世是重大損失,其影響力無人能及。並提議讓三藩市所有年級學生觀看該紀錄片,以更深入了解城市發展歷程。

佩斯金感謝白蘭社區基金會等各方促成紀錄片拍攝,稱讚影片濃縮35年歷史,真實且深刻。他回憶白蘭的行事風格:幽默犀利,愛給人起綽號,敢於對抗不合理現象。他分享白蘭支持自己及前市參事戴利(Chris Daly)的政治經歷。他常想起白蘭,認為她若身處當下的政治環境,會對現狀不滿並積極發聲。

前市長艾諾斯(Art Agnos)稱白蘭為摯友,早年曾與她合作推進東華醫院相關項目。他認為紀錄片完整記錄了三藩市歷史的重要部分,他感慨白蘭當時雖未獲美國公民身份,卻在政壇做出了非凡貢獻,好奇她若在現時會有怎樣的行動。

觀眾中不僅有白蘭的好友,也有不少年輕一代及不同族裔的市民。許多人觀影後表示,讓他們重新理解華埠的歷史,也感受到女性如何以個人力量改變城市。

《團結》導演陳澄律(Rooth Tang)在首映時接受本報採訪時曾說:「我雖非三藩市人,但白蘭的故事極具力量。她不只是政治人物,更是一面鏡子,讓人看到社區如何從爭取權益中找到尊嚴與自信。」

《團結》製作歷時三年,期間搜集白蘭生前資料極為艱難,幸得其家人與社區領袖協助。

最具影響力非官方政治人物

白蘭(1947-2016)生於中國河南,早年來美留學,畢業於哥倫比亞大學新聞學院,成為《三藩市紀事報》首位亞裔女記者。1982年起擔任中華總商會總顧問,推動農曆新年花車巡遊與多項社區計劃。她雖從未任公職,卻被譽為三藩市最具影響力的「非官方政治人物」。

白蘭對東華醫院的支持更無可取代, 70年代起她協助醫院籌款,推動醫療設備現代化;2012年再度成功籌集百萬元興建急症設施。她創辦的東華醫院高爾夫球慈善賽至今仍是主要募款活動,令醫院成為全市唯一提供全面中文服務的社區醫療中心。

為延續她的遺志,白蘭社區基金會於2017年成立,推動可負擔房屋、醫療公平、教育發展與小商戶支援,並設立「白蘭紀念獎學金」鼓勵年輕人投入公共服務。

《團結》的放映不僅是回顧,更是傳承。正如市參事陳詩敏說:「白蘭雖已離開,但她的精神仍在,提醒我們每一代人——要敢說、敢爭、敢夢。」